Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis

« […] il y a à New York un quartier appelé le Village qui ressemble à Montparnasse. »(1)

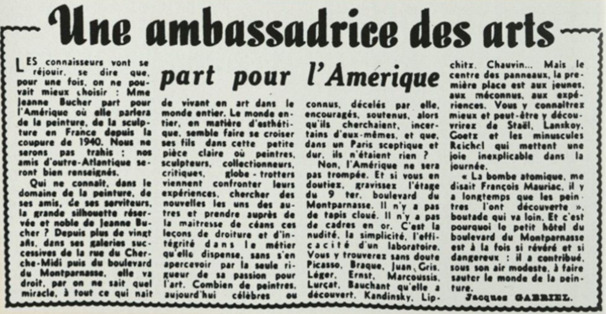

Jeanne Bucher entretient avec le monde de l'art américain une relation extrêmement riche. Femme marchande pleine d’initiatives, elle a très bien saisi les enjeux de l’internationalisation du marché de l’art, le pouvoir économique des Américains et leur goût pour l’art européen, le cubisme, l’École de Paris et le surréalisme. Même si Jeanne Bucher ne voyage que deux fois aux États-Unis, elle participe pleinement à cette culture transnationale, surtout par une correspondance assidue avec ses filles et ses amis sur place. Elle utilise avec beaucoup de finesse les relations privilégiées qui existent entre les milieux culturels français et américains depuis la fin du 19e siècle.

Avant même ces voyages outre-Atlantique, depuis le début des années 1920, elle était introduite dans la communauté des expatriés américains vivant et travaillant à Paris. Elle avait travaillé avec l'artiste Gerald Murphy pour promouvoir l'œuvre de Fernand Léger aux États-Unis. Jeanne Bucher, par l'intermédiaire de la photographe Thérèse Bonney, avait rencontré Gertrude Stein, les deux femmes avaient correspondu et Bucher avait distribué une partie des écrits de Stein. Symptomatique de son approche des arts, son premier lien avec les États-Unis passe par la littérature et sa proximité avec Les Cahiers d'art et la librairie Weyhe à New York.

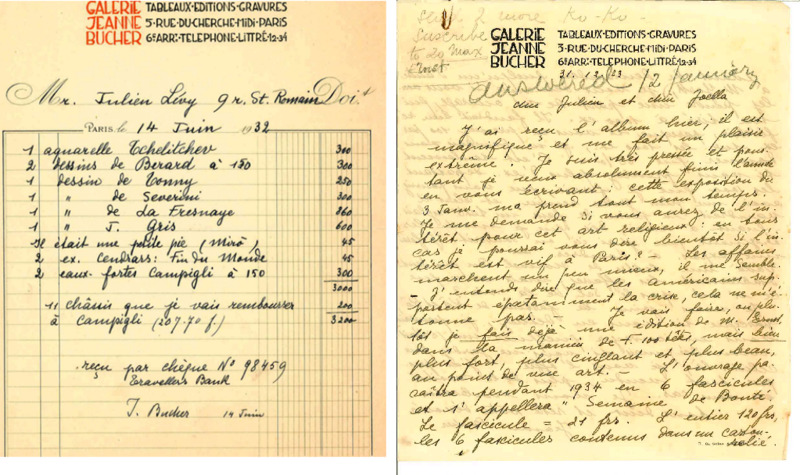

Entre 1929 et 1935, elle entretient une correspondance avec le marchand new yorkais Julien Levy (1906-1981). Leur familiarité augmente au fil des lettres qui s’adressent d’abord au « Cher Monsieur Levy » puis au « Cher Julien, » qu’elle « embrasse » Ils travaillent ensemble, Levy achetant régulièrement des œuvres à la galerie Jeanne Bucher. Julien Levy était aussi un marchand visionnaire, qui a essayé de créer, là où Alfred Stieglitz (1864-1946) avait échoué, un marché pour la photographie contemporaine. Ils partageaient le même goût pour l’art surréaliste et spécialement la peinture de Massimo Campigli. On constate en détaillant cette facture que Juan Gris et Roger de la Fresnaye sont déjà des peintres établis, même si maintenant l’œuvre de la Fresnaye est moins reconnue que celle de Gris. Juan Gris était très apprécié aux Etats Unis. Ses œuvres étaient présentes en nombre dans deux des collections les plus importantes de l’époque, la collection de Walter et Louise Arensberg et dans celle de Albert Eugene Gallatin. On constate aussi que la littérature n’est jamais loin car l’œuvre de Miró est en fait un livre, écrit par Lise Hirtz [Lise Deharme], illustré par Miró et édité par la galerie Jeanne Bucher en 1928.

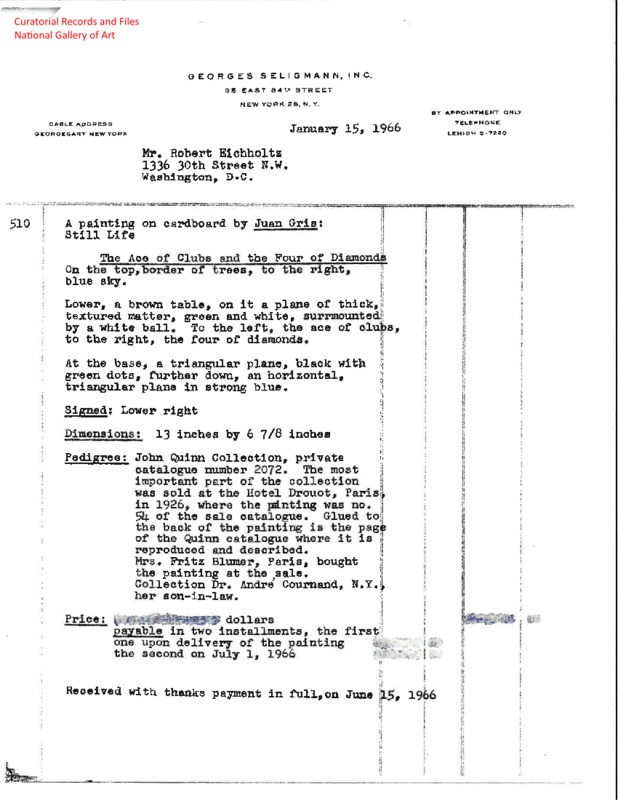

Comme plusieurs fois dans sa carrière, elle n’hésite pas acheter des œuvres directement en salle des ventes, spécialement si la provenance de l’œuvre est prestigieuse. Elle acquiert un tableau de Braque, As de trèfle et quatre de carreaux [Lot #54], à Drouot, à la dispersion de la célèbre collection John Quinn en 1926, qui n’avait pas eu confiance en ses compatriotes et qui voulait que les œuvres reviennent en France pour être vendues. Elle utilise son nom de femme mariée, Madame Fritz Blumer. Le tableau fera ensuite partie de la collection de son gendre le docteur André Frédéric Cournand. Comme le montre le reçu du marchand d’art new yorkais, Georges Seligmann, en 1966 le tableau Braque sera acheté par le collectionneur Robert Eichholtz, qui le lèguera en suite à la National Gallery of Art de Washington.

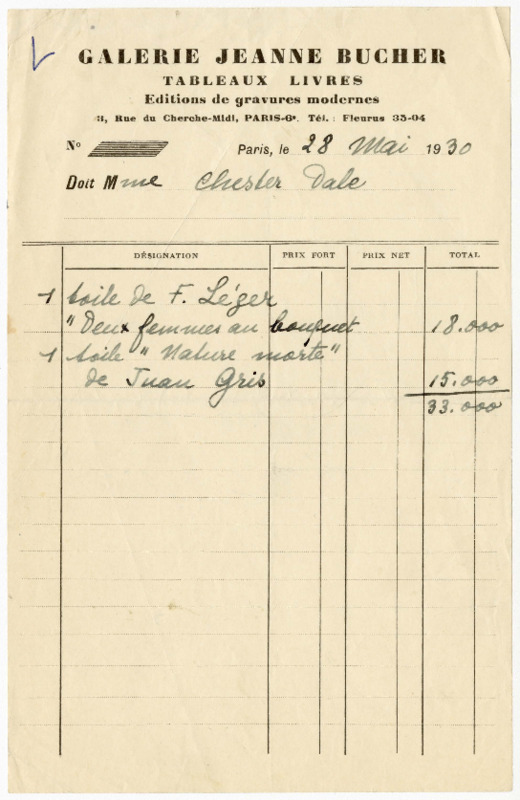

Elle a parmi ses clients Maud Murray Dale, épouse de Chester Dale, le collectionneur qui acquit La Famille des saltimbanques de Picasso à la fameuse vente aux enchères de la collection assemblée par André Level et son groupe, la vente de la Peau de l’Ours en 1914. Maud et Chester Dale donneront leur collection à la National Gallery de Washington à partir de 1943. Maud Murray Dale achète à Jeanne Bucher le 28 mai 1930 Deux femmes et un bouquet de Fernand Léger et une nature morte de Juan Gris pour un total de 33 000 francs.

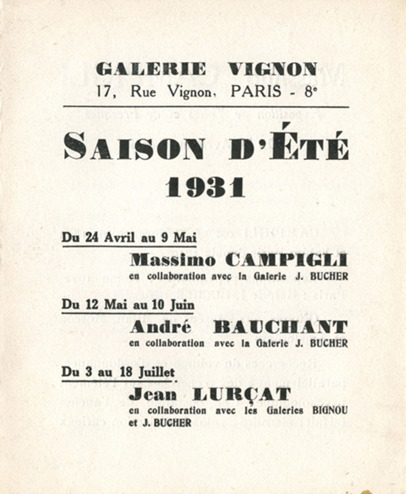

La galerie Bucher prête une œuvre capitale d’André Masson à l’exposition Fantastic Art, Dada, Surrealism, organisée au Museum of Modern Art par Alfred Barr en 1936. Elle prête aussi cinq des neuf œuvres d’André Bauchant à l’exposition Masters of Popular Painting : Modern Primitive in Europe and in America qui a lieu dans le même musée. Parmi les quatre autres Bauchant, l’un est dans la collection de Catesby Jones, et l’autre dans la collection de son gendre et de sa fille Sybille à New York, ces deux tableaux de Bauchant ont été achetés à la galerie Bucher. Cette exposition sera organisée en en collaboration avec le musée de Grenoble en 1938.

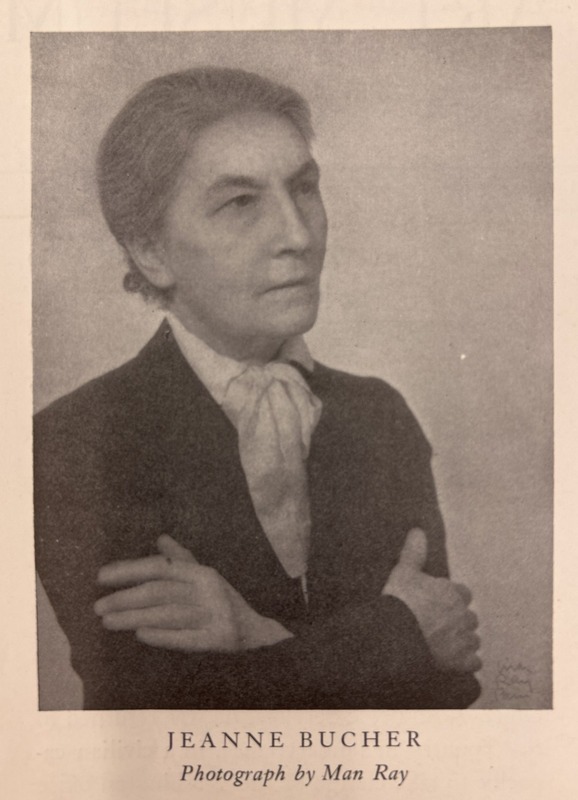

Man Ray, qui est avec Marcel Duchamp l'entrepreneur culturel le plus important de l'époque, est un lien essentiel entre New York et Paris à l'époque où les collectionneurs américains étaient au centre du marché de l'art français. Rappelons qu’à cette époque, le soutien institutionnel pour l’art moderne était plus important aux États-Unis qu'il ne l'était en France. Man Ray a fait poser Jeanne Bucher pour une série de portraits photographiques, capturant une femme d'une cinquantaine d'années, pas particulièrement attirante, cheveux gris en chignon, austère et strictement vêtue. Cette série deviendra emblématique de l’image publique de la galeriste, elle est celle qui est le plus souvent utilisée aux dépens des autres photos prises par Thérèse Bonney et par Rogi André C’est cette photo que le Worcester Museum choisit de reproduire dans son magazine pour annoncer la conférence qu’elle donne en début de l’année 1946.

Elle organisera une exposition de l’œuvre de Man Ray en 1937, et publiera la même année, Les Mains libres, une collaboration entre Man Ray et Paul Eluard.

Pour mieux comprendre son intérêt pour la ville de New York, les liens familiaux sont une fois de plus essentiels. Depuis le début des années 1930, sa fille Sybille Cournand vit à New York avec sa famille. Son mari est professeur à Columbia University's College of Physicians and Surgeons, il reçoit le prix Nobel de médecine en 1956. Son autre fille, Ève, s'y installera au début de la Seconde Guerre mondiale. Jeanne Bucher effectue donc deux voyages aux Etats-Unis, l'un en 1935 et le second juste après la Libération de la France en 1946. Sa correspondance lors de ces deux voyages, en particulier ses lettres à son amie proche, la relieuse et ébéniste Rose Adler, montre à quel point ses voyages étaient professionnels ; elle y mentionne ses rencontres avec des collectionneurs, des directeurs de musées, d'autres marchands, de ses plaidoyers en faveur de ses artistes pour essayer de placer leurs œuvres.

Pour son premier voyage en 1935, Jean Lurçat et l'un de ses plus fidèles collectionneurs, Catesby Jones, avocat originaire de Virginie, grand donateur du Virginia Museum of Fine Arts, préparent le terrain en faisant les présentations avec des marchands comme Mary Quinn Sullivan, qui, avant d’être marchande d’art, a été collectionneuse. Sullivan sera, avec Abby Rockefeller et Lillie Bliss, une des fondatrices du Museum of Modern Art en 1930. Lors de son premier voyage, à cause du Krach de 1929 et de la crise économique qui commence à affecter l’Europe peu après, elle est en situation difficile, entre deux galeries, aux prises avec des difficultés financières. Elle vient avec des œuvres sur papier, des lithographies de Pierre Bonnard entre autres, plus faciles à transporter, elle travaille dans le second marché. Pour ce premier voyage, elle ne vient pas soutenir ses artistes émergents, qui constituent le premier marché, elle vient avec des œuvres qui ont fait leur preuve. C’est une technique très courante pour les galeristes qui soutiennent des artistes qui ne sont pas encore très connus, dont les ventes sont rares, et les prix souvent bas. Ils ont dans leur stock des œuvres d’artistes qu’ils ne représentent pas, qu’ils ont acquis pour pouvoir les revendre et pour continuer à exposer les artistes dont les expositions ne rapportent encore pas grand-chose. Elle fréquente Julien Levy qui expose un de ses protégés, totalement inconnu à l'époque, Alberto Giacometti.

Mais c’est Catesby Jones, grand collectionneur de sculptures de Lipchitz, qui va changer la donne pour Jeanne Bucher. Il la présente à Alfred Barr, conservateur du tout nouveau Museum of Modern Art de New York. Cette rencontre est cruciale et en 1937, Barr achète La Bataille des poissons d'André Masson (1926), que Bucher avait acheté à Kahnweiler en 1930. D'autres acquisitions institutionnelles suivront, par exemple par la Fondation Guggenheim. Dans les archives du Metropolitan Museum et du Museum of Modern Art, le nom de Jeanne Bucher apparaît plus de 75 fois dans la provenance d'œuvres cubistes et surréalistes. Abby Rockefeller a fait don au Museum of Modern Art de portfolio d'estampes de Giorgio de Chirico et de Jean Hugo qu'elle avait achetés à Jeanne Bucher. Bien qu'elle soit bien accueillie par les artistes et les professionnels de l'art, elle se plaint que les ventes sont difficiles à réaliser.

Lors de son deuxième voyage en 1946 elle écrit à son amie Rose Adler qu'elle a plus de 52 personnes à rencontrer. Elle comprend que les choses changent pour ses artistes, Catesby Jones lui avait écrit que le Museum of Modern Art avait acheté une importante sculpture de Lipchitz. Et surtout, elle avait reçu une invitation officielle de ce musée pour donner une conférence sur « L'art en France sous l'Occupation ». Les formalités administratives compliquées nécessaires pour quitter la France pour New York ont été facilitées par Henri Laugier, un scientifique, collectionneur et mécène français, compagnon de longue date de Marie Cuttoli, l’associée de Bucher dans l’aventure de la Galerie Jeanne Bucher-Myrbor, entre 1935 et 1938. Même si le Museum of Modern Art ne conserve pas de trace de la conférence dans ses archives, on sait qu’elle a donné la même conférence au Musée de Worcester, grâce à l’article de Florence Newfield (1920-2009), dans le Worcester Telegraph du 2 février 1946, « Mme Bucher, Noted French Art Critic » ainsi que par trois pages dactylographiées, le début et la fin de la conférence conservées dans les archives de la galerie.

Jeanne Bucher illustre ses conférences par des diapositives d'artistes de son écurie - Lipschitz, Vieira da Silva, Lurçat… - décrivant l'atmosphère qui règne à Paris, la fonte des statues de bronze, la difficulté de chauffer les ateliers, l’attitude des artistes français sous l’Occupation, certains exprimant une forme de résistance à travers le choix de thèmes français. André Bauchant, qu’elle avait fait entrer dans la collection de Catesby Jones et de Peggy Guggenheim, en est un excellent exemple. Elle promeut activement l’art naïf. Elle parle aussi des progrès réalisés par les artistes américains et mentionne qu'elle va les montrer à son retour à Paris. Depuis la fin du 19ème siècle, l’art américain a du mal à se positionner par rapport à l’avant-garde européenne. Les collectionneurs américains sont à de rares exceptions plus intéressés par l’art européen. Mais dès la fin des années trente, et surtout sous l’influence des artistes muralistes mexicains puis des Européens en exil, une abstraction singulière, influencée par le surréalisme et les arts des premières nations voit le jour, elle veut parler des artistes comme Morris Grave, Mark Tobey ou encore Louise Nevelson. D’après Newfield, elle laisse l'impression d'une femme très réservée, passionnée par ses artistes mais très discrète sur sa vie personnelle(2).

Comme l'a récemment démontré de manière convaincante l'historienne de l'art Christel Force, dans son livre Pioneers of Global Art Market : Paris-Based Dealers Network, 1850-1940 (Bloomsbury, 2021), au début du 20e siècle, les marchands ont développé des partenariats et organisé des expositions ensemble, Bucher faisait la même chose et entretenait des relations privilégiées avec Henri Kahnweiler (la galerie Simon).

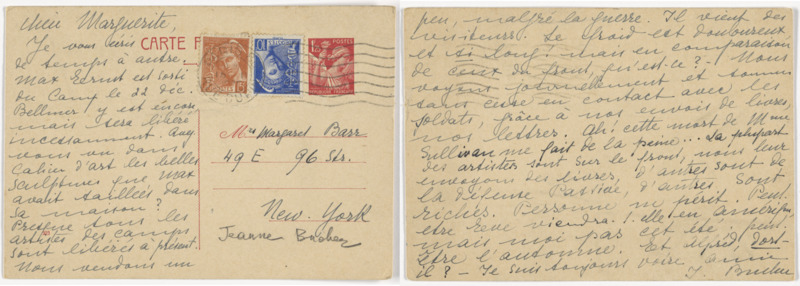

Par sa correspondance, nous savons également que, lorsqu'elle se rend à New York en 1935 puis plus tard en 1946, elle prend contact avec d'autres galeries dans l'espoir d'organiser des expositions pour promouvoir les œuvres de ses artistes. Écrivant à Vieira da Silva en exil au Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, elle évoque les marchands d'art qu'elle contacte, Kurt Valentine, Nierendorf, Buchholtz et Marian Willard, avec qui elle réussira à organiser une exposition Vieira da Silva en avril 1946, avant de rentrer en France. Les archives de la Willard Gallery conservent une lettre très émouvante, qui témoigne de la relation de confiance et d’amitié que Bucher avait su instaurer entre elle et ses collègues, en France et à l’étranger. Elle écrit à Marian Willard, le 1er juin 1946, à son retour en France - elle est déjà malade - que l’atmosphère dynamique de la ville et sa famille lui manquent. Elle se dit « naturellement déchirée », elle est « très cafardeuse, » se plaignant que « tout est reste si difficile » mais elle parle surtout du bonheur en ouvrant sa valise de redécouvrir les Tobey que lui avaient confiés Willard(3). Elle signe « votre Jeanne » et conclut par « moi aussi je vous dois beaucoup pour notre belle amitié et votre aide, et moi aussi je serai votre amie vraie en tout temps. » « Je vous embrasse, et saluez votre mari, et si cela est possible envoyez moi quelque chose de Tobey. » Marian Willard répondra à Jeanne Bucher, trop faible désormais pour répondre elle-même ; c’est sa fidèle assistante, Marthe Bois, qui s’en chargera.

Nous comprenons mieux cette amitié entre les deux marchandes d’art ; elles ont beaucoup en commun. Dans les années 1940, Marian Willard présente le travail des peintres de la côte nord-ouest, Morris Graves et Mark Tobey, tous deux disciples des philosophies d'Extrême-Orient qui ont influencé sa propre pensée. « Marian avait un don merveilleux, et elle n'était pas du tout commerciale »(4), a déclaré Dorothy C. Miller, la célèbre conservatrice du Museum of Modern Art. « Elle a juste montré le travail d'artistes qu'elle aimait, et ceux qu'elle aimait se sont avérés importants. ». Toutes les deux se sentent responsables de leurs artistes. Elles ont vite compris l'importance de les placer, non seulement dans des collections privées de renom, mais surtout dans des institutions importantes comme le Museum of Modern Art.

Le second voyage sera donc beaucoup plus productif que le premier, même si elle a encore du mal à vendre, malgré l'accueil institutionnel positif de l'art abstrait et surréaliste. Comme nous l'avons déjà dit, Sybille vivait avec sa famille aux États-Unis. Ève Daniel avait quitté la France avec les Chareau au début de la guerre. Grâce à l'introduction de Pierre Chareau, qui avait construit un atelier et une maison pour Motherwell à East Hampton, Jeanne Bucher rencontra des artistes américains encore totalement inconnus en France, Mark Tobey, Robert Motherwell et Milton Avery et rapporta leurs œuvres à Paris. Elle y prépara l’évolution de sa galerie. Elle ne verra malheureusement pas le succès de ces artistes en France. Elle décèdera avant d’avoir pu organiser les expositions qu’elle avait prévues, mais son petit neveu Jean-François Jaeger reprendra le flambeau et continuera à soutenir les artistes américains qu’elle avait rencontrés lors de son second voyage.

Dollie Chareau avait pu quitter la France au début de la guerre, son mari ne la rejoindra que plus tard. Les Chareau ne reviendront jamais à Paris, mais les liens d’amitié resteront forts malgré l'exil. Dollie et Pierre Chareau prendront sous leur aile le premier petit-fils de Jeanne Bucher, Pierre, fils de Sybille, qui avait perdu son premier mari en 1925. Les Chareau avaient confié à Jeanne Bucher leur collection et leur appartement, dans lequel elle avait caché Nicolas de Staël et sa famille. Après la guerre, elle militera pour la restitution de la cariatide de Modigliani, une sculpture faite en 1914, qui leur avait été confisquée par l'Occupant. En 1951, Dollie Chareau la vendra au Museum of Modern Art par l’intermédiaire de la galerie Buchholz.

Son dernier voyage à New York incarne l'esprit de sa vie. Elle passe du temps avec sa famille et ses petites-filles, se rendant à pied de l'appartement d'Ève dans Greenwich Village à celui de Sybille sur la 95e rue, rencontrant des artistes, Lipschitz, les Chareau, les Varèse, organisant des expositions pour Vieira da Silva à la Willard Gallery et Victor Brauner avec Julien Levy, plaidant pour la réimpression et la traduction de livres d’artistes qu’elle avait publiés.

Avec sa galerie, Jeanne Bucher a créé un endroit unique, aux multiples facettes, pour soutenir ses artistes. L'idée d'un phalanstère artistique vient à l'esprit, la galerie d'art en tant que communauté utopique, d'autant plus que l'on sait qu'elle et certains de ses amis et associés les plus proches ainsi que son gendre, André Cournand faisaient partie de l'Œil clair, une association de mécènes de l'art au sein du Parti communiste français qui achetait des œuvres et les faisait tourner dans les maisons des membres.

| Une galerie ouverte aux femmes | Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis | Femme de résistance : l'art en guerre |

- Présentation - Jeanne Bucher : s'émanciper par les voies de l'art contemporain

- Être née en « territoire perdu »(1)

- Femme de passion, amour impossible !

- La Suisse : le temps de l'émancipation (1908-1922)

- Paris : de l'univers des livres à celui des tableaux et des sculptures

- Galeriste visionnaire

- Une galerie ouverte aux femmes

- Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis

- Femme de résistance : l'art en guerre

- Bibliographie