Femme de résistance : l'art en guerre

« Je ne sais pourquoi, j’ai envie de faire le contre-pied de cette époque sordide »(1).

Ainsi s’exprime Jeanne Bucher. Déclaration qu’elle met en pratique bien avant la déclaration de guerre de septembre 1939 et qui la conduit à adopter une attitude unique et courageuse dans le monde du marché de l’art face à la politique de censure du IIIe Reich à l’encontre des avant-gardes et plus particulier de l’art abstrait.

Ainsi, en juin 1938, Jeanne Bucher consacre une exposition monographique à Otto Freundlich, artiste juif allemand engagé, stigmatisé par les nazis en 1937 lors de l’exposition d’« art dégénéré » et assassiné au camp d’extermination de Sobibor en 1943. Il profite de cet évènement pour présenter une grande gouache « Hommage aux peuples de couleur » réalisée en 1935, affirmation de sa foi inébranlable en une communion de l’humanité. L’œuvre sera achetée par l’État français grâce - notamment - à un appel à soutien signé par Kandinsky, Braque, Picasso et Léger…

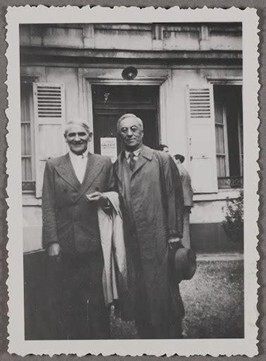

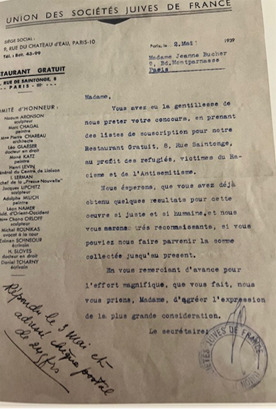

Comme en témoigne ce courrier adressé à Jeanne Bucher, en mai 1939 par l’Union des Sociétés Juives de France dont Chareau, Chagall, Lipchitz font partie du comité d’honneur, son engagement pour les victimes du nazisme et de l’antisémitisme est total.

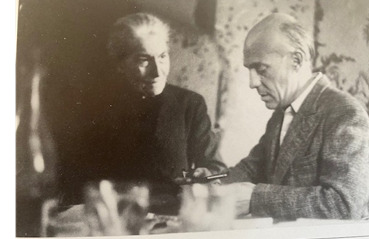

Ainsi, durant cette période, Jeanne Bucher fait figure d’exception en continuant d’exposer dans sa galerie Max Ernst, Vassily Kandinsky en 1942, et Nicolas de Staël en 1944 puis 1945.

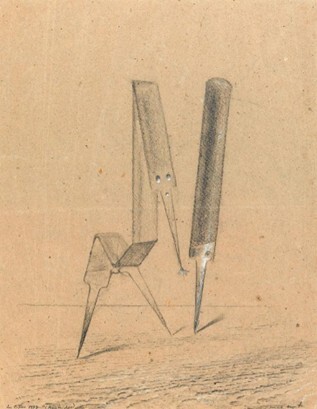

Fidèle en amitié, elle entretient une correspondance suivie avec Max Ernst et Hans Bellmer alors internés au camp des Milles. Elle répond à la demande de Bellmer en 1939 qui écrit : « Isolé et affamé de livres, je serais heureux si vous étiez en mesure de me céder les exemplaires suivants. » et qui dessine sur l’enveloppe un plan afin que le porteur trouve la galerie.

Ses amis proches sont en zone libre comme Rose Adler et Jean Lurçat qui s’engage dans la clandestinité dans le Lot où il participe aux combats de la résistance communiste et à qui elle rend visite.

D’autres se sont exilés : Vieira da Silva et Arpad Szenes ont fui au Brésil, les Chareau à New York.

D’août 1939 à avril 1941, la galerie reste fermée. À sa réouverture, Jeanne se confie ainsi : « Quelque chose de très profondément amer est entré dans nos vies […] je suis d'une race où ce sentiment loin de me porter à gémir, me donne mille raisons d'agir avec plus d'énergie […] donc je jouis toujours de l'art, et je sais que pour l'instant, c'est un havre de grâce. »(2)

Vingt et une expositions sont organisées à la galerie de Jeanne Bucher durant l’Occupation. Des choix audacieux d’artistes sont tentés. Seule l’exposition « Peintures et gouaches récentes de Kandinsky » présentée du 21 juillet au 4 août 1942 est interdite et fermée par la Gestapo. Avec une pointe d’ironie, elle écrit à Ève, sa fille : « La terre s'aplatit, elle n'est plus ronde. La terre tourne en carré comme la croix gammée, dans un mouvement giratoire au ras du sol, comme une épée dont la garde est à l'est, la pointe à l'est. »(3)

Elle n’est pas inquiétée par les Allemands qui fréquentent sa galerie. La presse collaborationniste ne l’attaque pas, préférant rester silencieuse.

Et pourtant, le 9 ter du boulevard du Montparnasse est un lieu qui lui permet de dissimuler des activités annexes : elle cache et héberge des artistes recherchés comme la photographe juive allemande, Rogi André, qui loge dans la chambre de sa fille Ève, leur procure de faux papiers, imprimés par Georges Hugnet qui tient une maison d’édition clandestine (futures éditions de Minuit) dans l'appartement du dessous Boulevard Montparnasse.

Elle dissimule les œuvres des artistes exilés dans les tissus et les tapisseries laissées par Marie Cutolli, sauve de la fonte les sculptures en bronze de Lipchitz qu’elle enterre dans la propriété de Bauchant en Indre-et-Loire.

Elle surveille les ateliers et les maisons de ses amis qui ont dû fuir et y installe de jeunes artistes : Nicolas de Staël chez les Chareau, Louis Déchelette chez Lipchitz, et Henri Goetz et Christine Boumeester chez Vieira da Silva. la Gestapo cherchant à arrêter Henri Goetz et sa femme, elle répond dans un allemand parfait et avec beaucoup d’aplomb « J’ai leurs tableaux mais j’ignore leur adresse. »(4)

La fin de la guerre marque l’heure du bilan de la vie, pour Jeanne Bucher : aventurière en quête de poésie, ambassadrice des avant-gardes, découvreuse de talents…

En reprenant les différents hommages cités par sa petite fille Muriel dans « Jeanne Bucher grande prêtresse de l’art d’avant-garde », on comprend vite que Jeanne Bucher a suscité l’admiration et l’affection des artistes qu’elle a soutenus. C’est une femme qui a su dépasser les conventions de genre de son époque et de sa classe sociale pour se dédier à sa passion et rassembler autour d’elle famille, amis, artistes au nom du combat pour l’expression artistique.

Nous concluons cette exposition en laissant les derniers mots à Jeanne Bucher elle-même : « J'aimerais qu'on pensât à moi et qu'on m'aimât encore, mais pas dans la douleur ; associez-moi à ce que vous ferez, mais n'ayez pas de regret, dans le sens où ceci est déchirant et détruit les êtres. J'ai toujours aimé l'action, non, plus encore, l'emploi total des forces, jusqu'à la dernière goutte, et tout le matériel humain perdu me fait pitié. »(5)

| Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis | Femme de résistance : l'art en guerre | Bibliographie |

- Présentation - Jeanne Bucher : s'émanciper par les voies de l'art contemporain

- Être née en « territoire perdu »(1)

- Femme de passion, amour impossible !

- La Suisse : le temps de l'émancipation (1908-1922)

- Paris : de l'univers des livres à celui des tableaux et des sculptures

- Galeriste visionnaire

- Une galerie ouverte aux femmes

- Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis

- Femme de résistance : l'art en guerre

- Bibliographie