Galeriste visionnaire

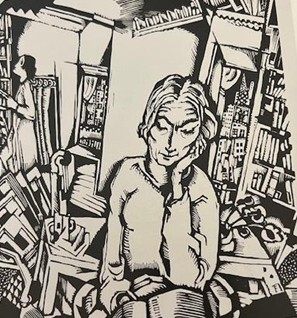

Jeanne Bucher mène parallèlement une activité d’éditrice et de galériste comme l’illustre si justement le peintre et graveur néerlandais Nicolas Eekman (1889-1973) en 1925 dans cette gravure sur bois intitulée la Bibliothèque. Dans un espace chaotique, Jeanne au centre lit dans deux univers qui se télescopent : la littérature représentée par des rayonnages de livres destinés au prêt, activité qu’elle abandonne progressivement au profit des beaux-arts signifiés par l’entassement de cadres et la présence de sculptures. La silhouette à l’arrière-plan est probablement celle d’Andrée Herrenschmidt (1898-1982), la bibliothécaire de la galerie que l’artiste rencontre grâce à Jeanne Bucher peu de temps après le décès de sa première femme.

La galerie de Jeanne Bucher est en effet un lieu de rencontre, les artistes s’y croisent comme en témoignent les livres d’or, élargissant leur réseau d’amis, de contact et d’influences. Le sculpteur François Stahly (1911-2006), interrogé par sa petite fille Muriel Jaeger peu de temps après son décès, se confie ainsi : « Jeanne Bucher c’était le chemin. Elle était l’Espoir pour les jeunes. Hors des conventions sociales, elle appréciait les choses à leur juste valeur. »

Ainsi prête à affronter les critiques, elle ose surprendre le public en se souciant peu de la rentabilité de ses choix souvent étonnants et visionnaires. Elle règne dans le tourbillon de la création. Surréalistes, Naïfs, Expressionnistes, Abstraits se croissent. Kandinsky ouvre la voie de l’abstraction en 1936. Il sera suivi par Vieira da Silva, et Nicolas de Staël en 1945, un an avant son décès. Les surréalistes sont aussi présents avec entre autres, Max Ernst et Jean Hugo, ainsi que des artistes italiens comme De Chirico et Massimo Campigli. Elle semble capable d’ignorer les querelles de style et d’école. Elle donne à voir un panorama non-exhaustif qui reflète la diversité de la peinture d’avant-garde. Il est quasiment impossible de trouver le fil conducteur de la programmation de la galerie. Elle se fait selon les coups de cœur de Jeanne Bucher et selon l’accompagnement qu’elle souhaite donner à un artiste en difficultés.

Jeanne Bucher mène parallèlement une activité d’éditrice et de galeriste. Prête à affronter les critiques, elle ose surprendre le public en se souciant peu de la rentabilité de ses choix souvent étonnants voire visionnaires.

Elle édite régulièrement des livres d’artistes à tirages très limités et des estampes des artistes qu’elle présente. Ainsi en 1926, elle expose trente-six dessins de Max Ernst exécutés selon la technique du frottage qu’il vient d’expérimenter et publie le recueil Histoire Naturelle(1).

En 1927, elle consacre une exposition à Giorgio de Chirico qui présente son nouveau style décrié par les surréalistes et les collectionneurs. En 1928, elle organise la première exposition « Fleurs et paysages » du peintre naïf André Bauchant dont elle détecte très tôt le talent et qui reste sa plus grande réussite commerciale (selon les registres, il totalise 15 % des ventes en vingt ans).

Sous l’Occupation, elle découvre par l’intermédiaire de Robert Rey, conservateur du musée du Luxembourg, un autre peintre naïf, Louis Déchelette (1894-1964), qu’elle expose dès 1942. Narcisse Belle complète la liste des peintres naïfs présentés à la galerie Bucher Myrbor.

Son intérêt pour les « Primitifs modernes », ainsi nommés par le collectionneur et marchand d’art Wilhelm Uhde, surprit certains critiques comme Zervos. Sa fidélité à leur égard reste imperturbable : elle les guide, les conseille, allant jusqu’à leur interdire de fréquenter le Louvre pour ne pas être influencés par les maîtres. Jeanne Bucher leur assure le succès. À la fin de sa vie, elle accompagne Dina Vierny, muse d’Aristide Maillol en 1944 lors du décès du sculpteur, en lui conseillant d’ouvrir une galerie. Projet qu’elle réalise en 1947 avec l’aide de Matisse en ouvrant une galerie où, à son tour, elle représentera Bauchant et d’autres naïfs comme Séraphine.

Dès 1929, Jeanne Bucher a l’audace d’exposer ensemble un artiste connu et un second méconnu afin que le second bénéficie de l’attention du public venu admirer le premier. Le jeune sculpteur Giacometti, encore ignoré des collectionneurs, présente ainsi quelques sculptures lors de l’exposition Massimo Campigli, artiste italien renommé.

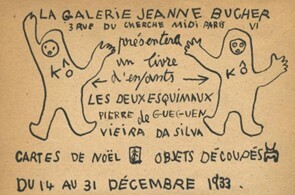

Elle établit la réputation de Maria Helena Vieira da Silva qui fait son entrée à la galerie Bucher à l’hiver 1933 avec un livre pour enfants écrit par Pierre Guéguen. C’est la seule femme parmi « ses » artistes.

Elle l’expose ensuite pour sa première exposition personnelle en janvier 1937 puis en 1939 au côté de son mari l’artiste Arpad Szenes, peu de temps avant leur exil au Brésil.

En 1946, Jeanne Bucher profite d’un séjour à New York pour organiser une exposition de Vieira da Silva à la Marian Willard Gallery. Elle développe une belle amitié avec la galeriste New Yorkaise, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Une véritable complicité se noue entre ces deux femmes. Vieira, artiste montante de la galerie, appelle Jeanne sa bonne fée et lui donne avec son mari, le surnom de Notre-Dame de Paris.

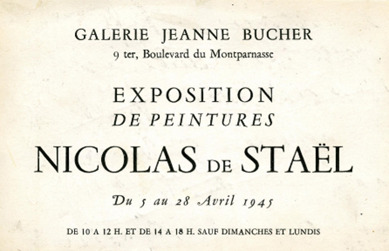

En 1939, Jeanne Bucher fait la connaissance du jeune peintre russe Nicolas de Staël. Elle l’installe 54 rue Nollet ainsi que sa famille, dans la plus grande misère, chez les Chareau, exilés aux Etats Unis. Cela permet à l’artiste de continuer ses recherches et à produire.

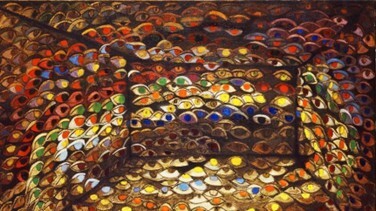

En 1944, elle l’expose pour la première fois, aux côtés de Domela et de Kandinsky. Elle lui offre sa première exposition personnelle en avril 1945. C’est alors que certains collectionneurs commencent à s’intéresser au travail de Staël, dont Jeanne Bucher écrit que « parmi les jeunes […], il y a surtout Lapicque, Estève et Bazaine. J’aime le plus Lanskoy et Nicolas de Staël qui sont les plus abstraits, qui ne suivent ni Matisse ni Bonnard, ni même Picasso ».

Conquise par l’œuvre de Staël, Jeanne Bucher confie à son amie Vieira da Silva en 1945 : « J’expose un jeune, Nicolas de Staël, dont les tendances sont abstraites, pas très éloignées des vôtres, en somme… Sa palette, c’est du velours. »(2)

En tant que marchande, elle se révèle également « mécène », promouvant l'art en train de se faire et regroupant autour d'elle des artistes qui n’illustrent pas tous une même tendance esthétique mais qui placent tous la poésie au centre de leur travail. Sa mission est de donner une vision d’ensemble des recherches artistiques les plus contemporaines.

Aussi, elle ne se contente pas de montrer les jeunes artistes mais elle les présente de façon à éduquer les visiteurs et à éclairer l’opinion des critiques. Elle les suit, les met en réseau, les soutient, et entretient avec eux des relations amicales. Elle les protège pour qu’ils puissent créer.

Pour conclure, laissons la parole à Jean Lurçat qui témoignait ainsi dans l’hebdomadaire Arts du 15 novembre 1946 « On ne trouvait chez Jeanne ni Manet ni Utrillo, moins encore Cézanne ou Renoir. En revanche on savait que chez elle on obtiendrait des informations sur ce qui se couvait dans les ateliers des jeunes gens… »(3)

| Paris : de l'univers des livres à celui des tableaux et des sculptures | Galeriste visionnaire | Une galerie ouverte aux femmes |

- Présentation - Jeanne Bucher : s'émanciper par les voies de l'art contemporain

- Être née en « territoire perdu »(1)

- Femme de passion, amour impossible !

- La Suisse : le temps de l'émancipation (1908-1922)

- Paris : de l'univers des livres à celui des tableaux et des sculptures

- Galeriste visionnaire

- Une galerie ouverte aux femmes

- Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis

- Femme de résistance : l'art en guerre

- Bibliographie