Être née en « territoire perdu »(1)

Jeanne Bucher naît le 16 février 1872, à Guebwiller, dans les Vosges, au lendemain de la défaite de Sedan. C’est alors une ville industrielle qui vient d’être annexée par l’Allemagne. Une enfance « malheureuse » marquée par le décès de sa mère Marie-Joséphine Vogelweitth alors qu’elle n’a que 5 mois. Elle se rapproche alors de son frère Pierre de trois ans son aîné.

Son père, Jean Bucher, occupe un poste de gérant dans une filature Schlumberger. Éloigné de ses enfants, il confie leur éducation à leur tante Elise qui les élève dans la culture française. Cette haute rhinoise, décrite comme sèche, leur transmet un esprit de révolte contre le joug prussien.

Babette Brett, nourrice alsacienne, s’occupe d’eux et entretient la maison. Elle reste 50 ans au service de la famille Bucher élevant plus tard les deux filles de Jeanne et soignant Jean Bucher jusqu’à son décès en 1905.

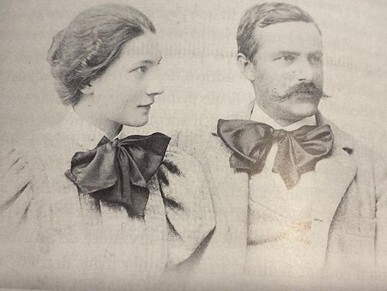

Jeanne évolue dans un milieu austère. Dès son plus jeune âge, elle doit puiser sa force dans le silence et dans son imaginaire pour survivre. Pour surmonter ses désespoirs, elle recherche inlassablement le beau en admirant la nature, en écoutant de la musique ou en lisant de la poésie. Elle écrit : « depuis que je respire, je n’ai jamais voulu que cela. » (2) Elle apprend ainsi à s’adapter, à vivre avec ses frustrations en se créant un univers organisé autour d’une fantaisie « ordonnée » comme elle l’aime à le dire. La photo de Jeanne et de son frère Pierre montre bien que ces deux enfants ont dû faire preuve de beaucoup de ressources intérieures avant de pouvoir prendre leur envol et construire leur propre vie. Ils regardent l’objectif sans timidité. Ils ont le même regard déterminé et triste, ils semblent attendre quelque chose, tout en ayant bien intériorisé les règles strictes de la vie bourgeoise et de ce que l’on attend d’eux.

Peu scolaire, elle est cependant une bonne élève : douée pour les langues, première en orthographe et en dissertation.

L’adolescence lui semble interminable et lui donne la farouche envie de devenir une adulte pour échapper à la monotonie de sa vie provinciale. Insoumise, flirtant avec les interdits, elle commence à fumer dès seize ans. Adulte, elle roulera ses cigarettes !

Mature très jeune, elle rédige à 17 ans un traité d’éducation et consigne dans un journal ses émotions et ses réflexions sur la société. Révoltée, déjà sensible à la défense des droits des femmes, elle se confie sur son désespoir de ne pouvoir suivre d’études supérieures. Elle comble le vide de sa vie lié au départ de son frère parti étudier à Strasbourg, dans l’attente d’un mariage.

Jeanne admire son frère, jeune médecin, défenseur de la culture alsacienne qui lui fait découvrir Strasbourg et qui l’introduit dans les milieux intellectuels et artistiques qu’il fréquente. Pierre protège sa sœur, avide de connaissance et de liberté. Il la guide dans ses choix littéraires et l’aide à se construire. Ils aiment être ensemble, complices comme en témoigne cette photographie où seul un chien les sépare. Jeanne et son frère ont bien changé, Pierre se présente en jeune homme élégant et Jeanne dans sa robe d’été regarde l’objectif avec le même aplomb que dans la photo précédente. Ils semblent chacun avoir acquis une sorte d’autonomie, la rigidité de la pose a disparu. ils semblent plus à l’aise dans leur corps.

C’est dans ce contexte, qu’elle rencontre son futur mari, par l’entremise de son frère. Elle est séduite par Fridolin Fritz Blumer (1859-1934), pianiste suisse virtuose (élève de Liszt), bel homme, cultivé et de treize ans son aîné avec qui elle se marie en 1895.

Elle devient une maîtresse de maison appliquée et aide son mari dans sa carrière. De leur union naissent Ève en 1898 et Sibylle en 1901. Jeanne déchante rapidement, découvrant un époux autoritaire et colérique, ne lui laissant aucune liberté.

Installée avec sa famille à Strasbourg, pour échapper à l’ennui, Jeanne Blumer retrouve son frère Pierre, médecin engagé dans le maintien de la culture française en Alsace. Fondateur des Cahiers alsaciens, de la Revue alsacienne illustrée et du Musée alsacien de Strasbourg, il lui présente des artistes de toutes nationalités, parmi lequel le poète français Charles Guérin (1873-1907).

Nous sommes dans les années 1900. Jeanne Blumer, née Bucher en « territoire perdu », alsacienne francophile, devenue helvète par son mariage (une façon d’échapper à l’assimilation forcée par l’administration prussienne), introduite dans le monde artistique, résiliente et consciente des difficultés et des inégalités rencontrées par les femmes, peut songer à s’émanciper.

| Présentation - Jeanne Bucher : s'émanciper par les voies de l'art contemporain | Être née en « territoire perdu » | Femme de passion, amour impossible ! |

- Présentation - Jeanne Bucher : s'émanciper par les voies de l'art contemporain

- Être née en « territoire perdu »(1)

- Femme de passion, amour impossible !

- La Suisse : le temps de l'émancipation (1908-1922)

- Paris : de l'univers des livres à celui des tableaux et des sculptures

- Galeriste visionnaire

- Une galerie ouverte aux femmes

- Jeanne Bucher, une Française aux Etats Unis

- Femme de résistance : l'art en guerre

- Bibliographie