5- Ouvrages d’anatomie au XXe siècle : une représentation continue

Autrice : Odile Fillod

Les derniers grand traités et atlas originaux basés sur de nouvelles dissections voient le jour durant la première moitié du XXe siècle, principalement en France, Allemagne et Autriche. En dehors des revues scientifiques, l’anatomie illustrée se trouve dans des rééditions d’ouvrages phares et dans des manuels ou atlas synthétiques destinés à l’étude de la médecine ou à sa pratique. Contrairement à une idée fort répandue, le succès de théories freudiennes dénigrant le clitoris et minimisant son rôle dans le plaisir sexuel féminin ne conduit à aucun moment à son effacement de ces différents types de publication. Outre qu’il est toujours décrit et que son extrémité reste signalée dans les vues externes de la vulve, des dessins montrant ses parties internes ou le représentant entier in situ continuent à être publiés : seuls quelques exemples notables sont présentés ici.

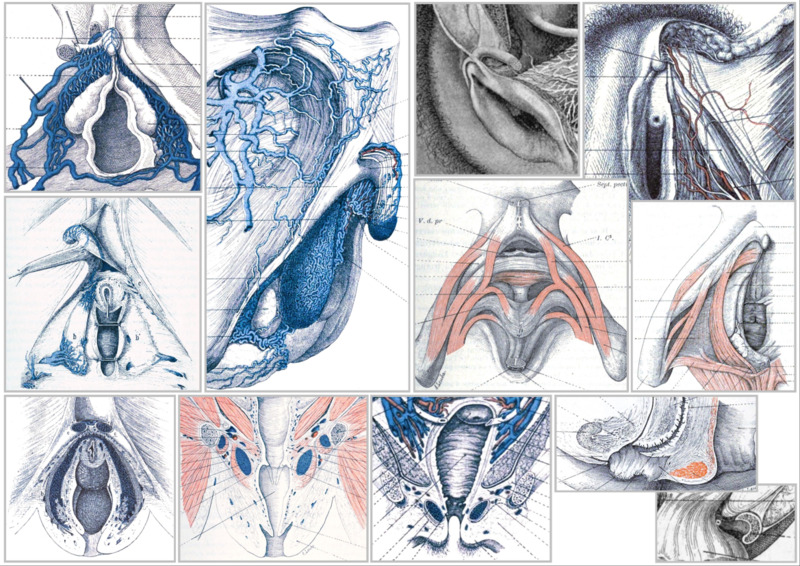

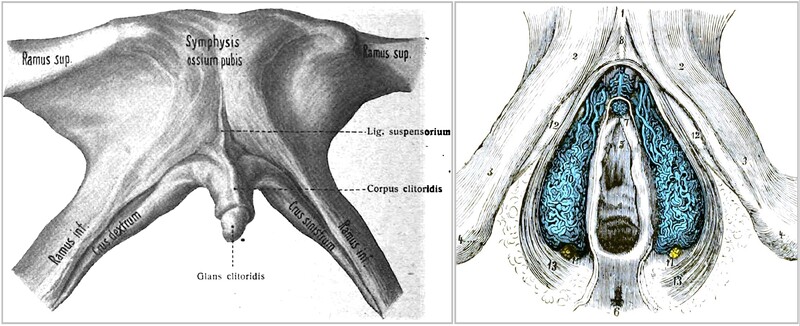

Traité de Poirier et Charpy

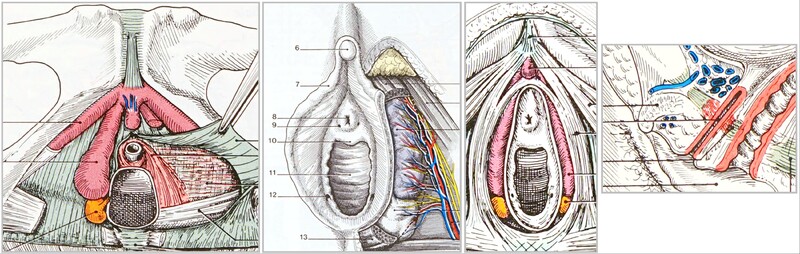

Chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris, Henri Rieffel rédige le fascicule sur les organes génitaux féminins du traité d’anatomie dirigé d’abord seul par Paul Poirier, professeur d’anatomie à la faculté de médecine de Paris puis avec son homologue à Toulouse Adrien Charpy. Publié en 1901, il détaille le clitoris et les bulbes avec des dessins copiés ou imités de ceux publiés au XIXe siècle par Tschaussow, Farabeuf, Kobelt, Henle, Hirschfeld, Savage, Waldeyer, ainsi qu’un dessin de Poirier proche d’une planche de Bourgery et Jacob (fig. 1). Il contient en outre des dessins d’embryologie consacrés au clitoris également déjà publiés au XIXe siècle. Toutes ces figures sont conservées dans la seconde édition en 1907.

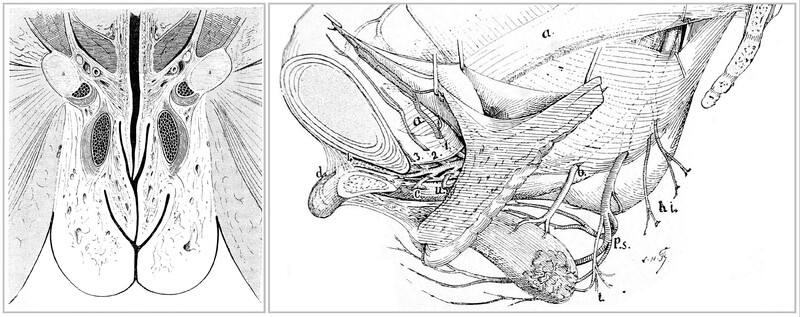

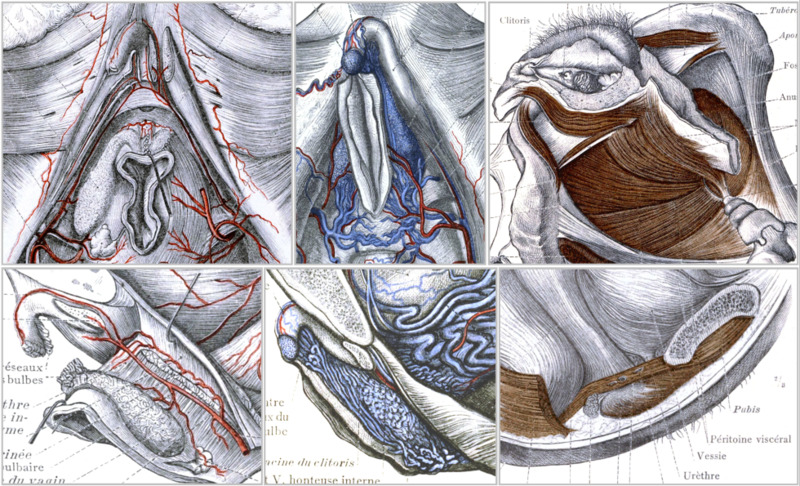

Traité de Farabeuf sur les vaisseaux sanguins

Le traité de Louis-Hubert Farabeuf sur les vaisseaux sanguins des organes génito-urinaires, du périnée et du pelvis, publié en 1905 après sa retraite du poste de professeur d’anatomie à la faculté de médecine de Paris, ne contient pas seulement des éléments d’iconographie du clitoris déjà utilisés par son successeur Paul Poirier dans des publications faites en 1897 et en 1901. D’autres dessins inédits apportent une vision originale, dont une coupe montrant chez une nouveau-née les piliers et les bulbes avec leurs muscles et une vue de côté en perspective montrant l’alimentation artérielle (fig. 2).

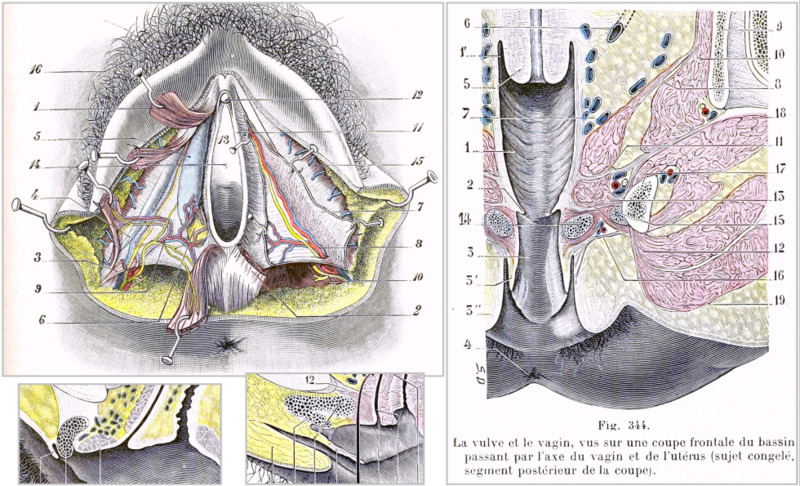

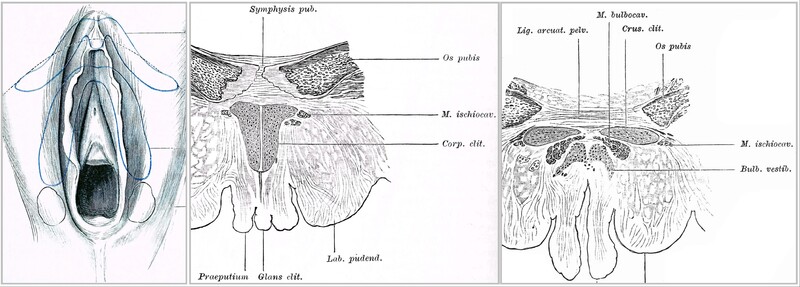

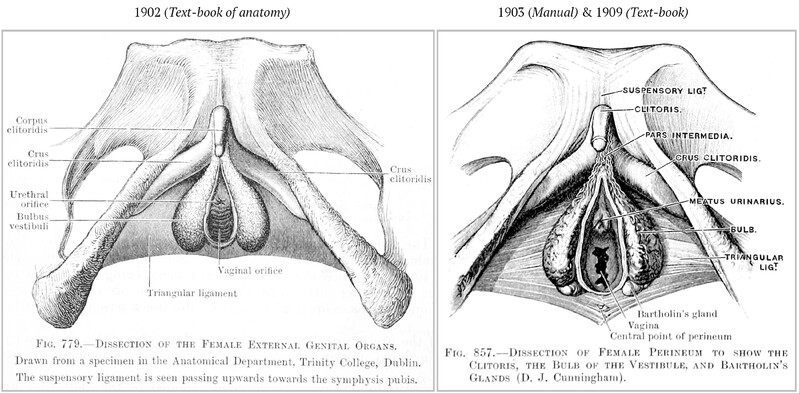

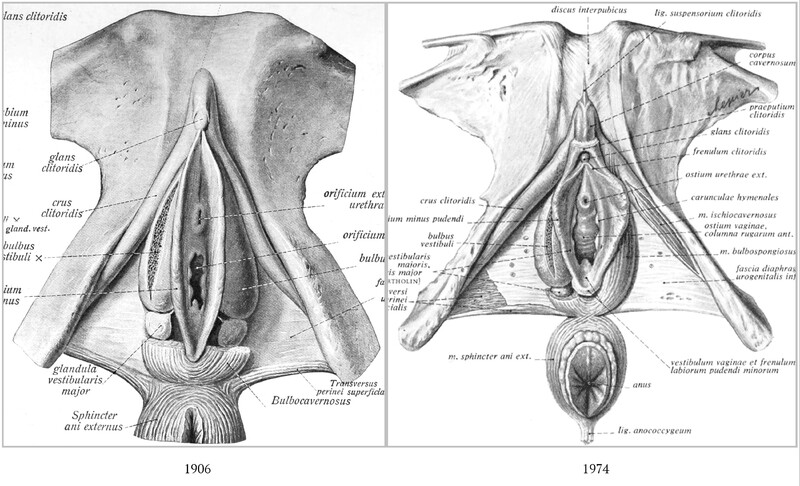

Traités de Testut

En 1906, Léo Testut, professeur d’anatomie à la faculté de médecine de Lyon et Octave Jacob, médecin-major de l’armée et professeur d’anatomie chirurgicale au Val-de-Grâce, s’associent pour publier un traité d’anatomie avec applications médico-chirurgicales. Il contient de nouveaux dessins de parties internes du clitoris et des bulbes, dont une vue du périnée antérieure synthétisant de nombreux aspects ainsi que des coupes précisant le positionnement des corps caverneux et donnant un aperçu de la diversité de leur partie terminale (fig. 3). Certains seront ajoutés au Traité d’anatomie humaine de Testut, ouvrage de référence dans les études médicales francophones dont l’iconographie clitoridienne originale, d’abord publiée en 1894 et en partie diffusée notamment via le Gray’s Anatomy dans le monde anglophone, ne fera que s’enrichir jusqu’à la neuvième et dernière édition en 1949.

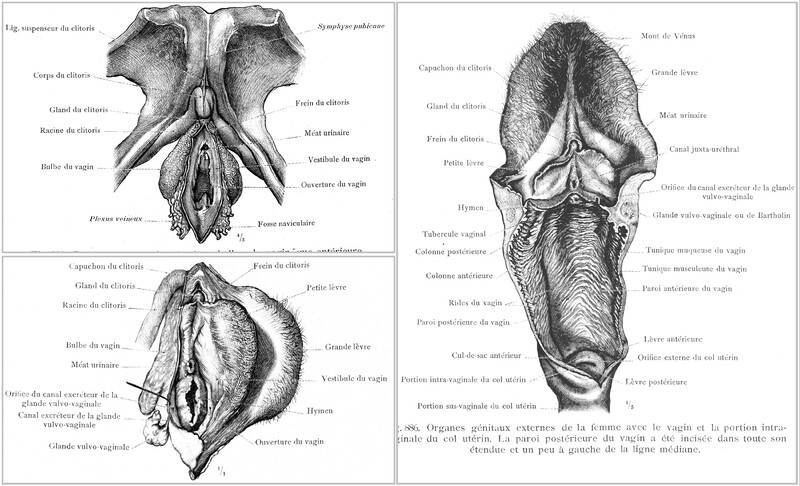

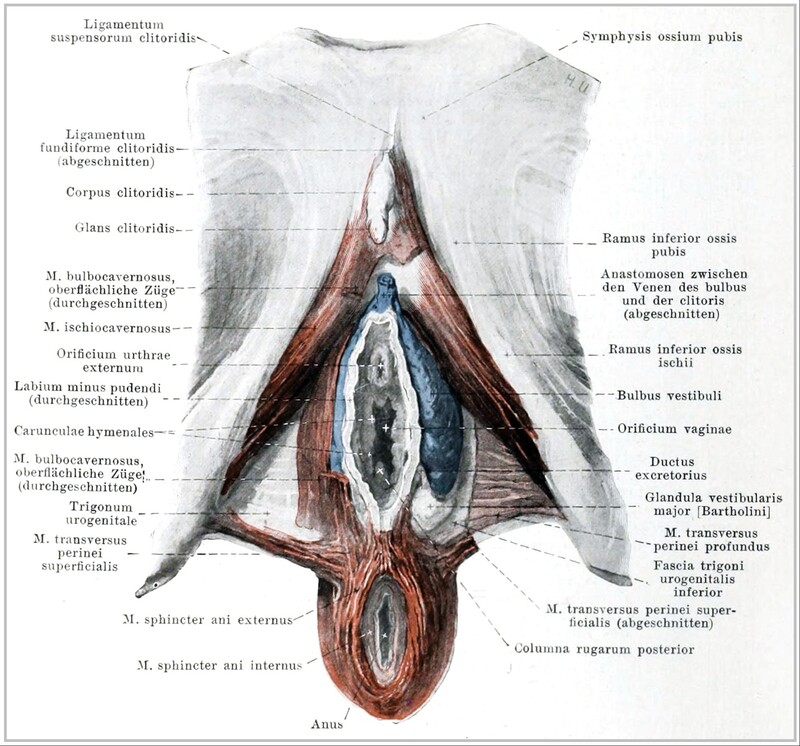

Atlas de Toldt

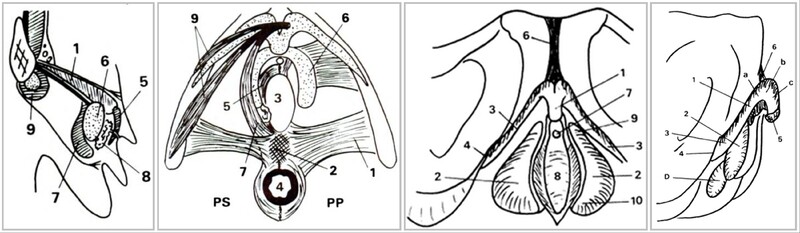

Carl Toldt, fondateur des instituts d’anatomie de Prague puis de Vienne où il est alors professeur d’anatomie, achève en 1903 l’édition améliorée de l’atlas qu’il a voulu bon marché et peu encombrant, mais avec des dessins fidèles à la réalité. Réalisés grâce au matériel cadavérique abondant de son institut, ceux-ci documentent le clitoris et les bulbes notamment via la présentation des organes génitaux externes (fig. 4) et celle des artères, veines et muscles (fig.5). Cet atlas sera traduit dans plusieurs langues et réimprimé au moins jusqu’en 1948, et certains de ces dessins montrant le clitoris seront repris ou imités dans des ouvrages d’anatomie, d’obstétrique ou sur la sexualité.

Atlas de Spalteholz

Werner Spalteholz, professeur d’anatomie à l’université de Leipzig, est l’auteur d’un Atlas manuel d’anatomie humaine ayant lui aussi connu maintes éditions et traductions. Publié en 1903 et traduit aux Etats-Unis la même année, le tome 3 contient une représentation du clitoris avec les bulbes toujours présente dans la septième édition états-unienne en 1943, traduction de la treizième allemande (fig. 6). Elle est notamment intégrée en 1905, 1908, 1910 et 1913 à des éditions états-uniennes du Gray’s Anatomy.

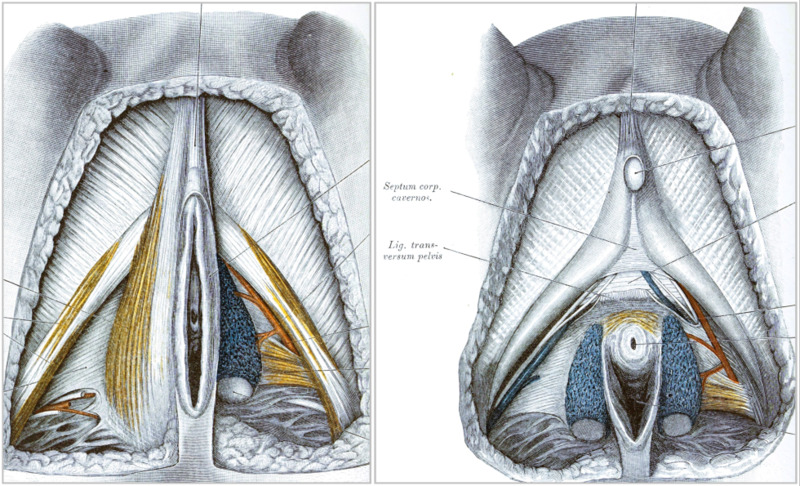

Atlas de Zuckerkandl

Emil Zuckerkandl, professeur d’anatomie à l’université de Vienne, achève en 1904 un atlas d’anatomie topographique dans lequel il a souhaité donner sa vision du corps : pour lui, la perception individuelle est déterminante en anatomie comme en art. L’un de ses dessins du clitoris montre le septum qui unit les corps caverneux avant qu’ils ne soient joints, au niveau de ce qui est la partie ascendante du corps du clitoris pour certains et le haut des piliers pour d’autres (fig. 7).

Manuel de Merkel

Friedrich Siegmund Merkel est professeur d’anatomie à l’université de Göttingen lorsqu’il publie en 1907 le tome 3 de son Manuel d’anatomie topographique à l’usage des médecins. La plupart des dessins qu’il contient sont nouveaux, basés sur ses dissections. Hormis dans une copie légèrement modifiée du dessin inspiré de Kobelt présent dans Poirier et Charpy (1901) et dans une copie d’un autre de Farabeuf (1905), l’anatomie du clitoris y est traitée dans plusieurs dessins originaux. L’un est une vue schématique montrant par transparence la position du clitoris et des bulbes au sein de la vulve, bien séparés car pour Merkel, les deux entités ne forment pas une unité anatomique puisqu’elles ne sont reliées qu’indirectement par les veines. D’autres sont des coupes mettant en évidence des détails sur lesquels il souhaite attirer l’attention, dont le gland qui est selon lui continu avec le capuchon et non érectile : faite de tissu conjonctif, sa structure « diffère considérablement » de celle du gland pénien (fig. 8).

Manuel-atlas de Rauber-Kopsch

Dans l’une de ses révisions du manuel-atlas d’anatomie créé par August Rauber au XIXe siècle, Friedrich Kopsch, professeur d’anatomie à Berlin, remplace un dessin très stylisé du clitoris seul par un nouveau d’aspect réaliste. Comme dans les éditions précédentes, ce dessin est complété par un autre des « bulbes du vestibule », aussi appelés « corps caverneux vestibulaires » (fig. 9). Compte tenu de l’inclinaison des os du bassin, cette vue de face (corps debout) montre le clitoris vu davantage « de dessus » que dans la vue classique du périnée de face (corps allongé). Elle sera reprise dans deux livres importants publiés aux Etats-Unis : Human sex anatomy de Dickinson en 1933 et The clitoris en 1976, ouvrage collectif dirigé par Thomas et Thea Lowry, un couple de sexologues.

Manuels de Cunningham

Daniel John Cunningham, professeur d’anatomie au Trinity College à Dublin, est l’auteur d’un Manual of practical anatomy créé à la fin du XIXe siècle et le directeur d’un Text-book of anatomy créé en 1902 qui auront une longue destinée : la dix-septième édition du Manual est en cours début 2025 et quant au Text-book, qui a rivalisé en popularité avec le Gray’s Anatomy dans le monde anglo-saxon, il en a connu douze jusqu’en 1981. Pour la première édition du Text-book (1902), Cunningham fait redessiner pour la préciser la vue de face de Gegenbaur (1883) qu’il avait incluse dans son Manual en 1893, et en 1903 il la précise encore dans le Manual puis l’inclut dans le Text-book en 1909 (fig. 10). Ce dernier dessin, qui montre le genou du clitoris moins fermé et met en évidence la « pars intermedia », nommée et bien différenciée des bulbes, est conservé dans toutes les éditions ultérieures des deux ouvrages (au moins jusqu’à la seizième du Manual en 2017).

Atlas de Sobotta

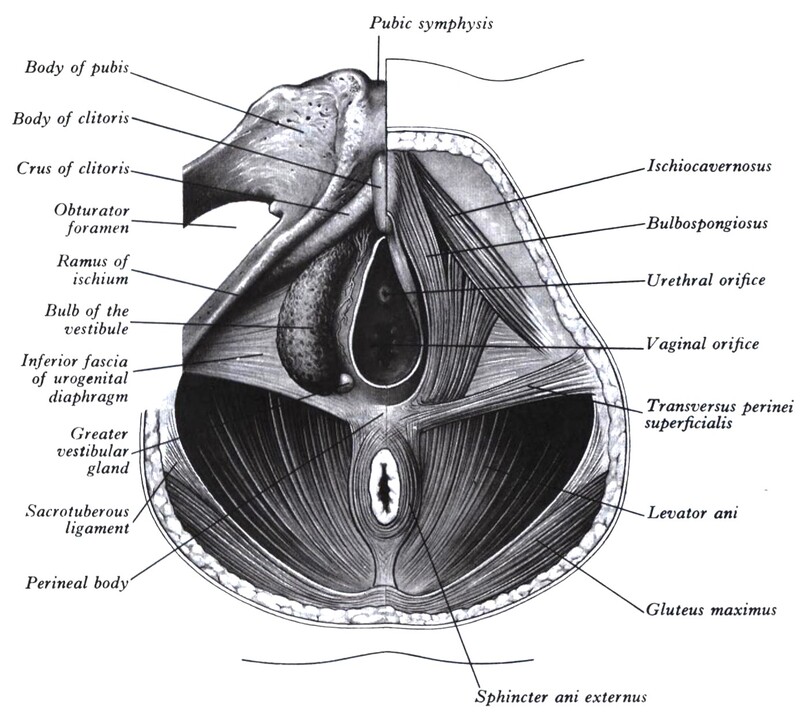

Johannes Sobotta, alors professeur d’anatomie à l’université de Wurtzbourg, publie en 1904-1907 un atlas d’anatomie descriptive destiné aux étudiants qui sera réédité plus de 300 fois, traduit en 19 langues. Sa figuration du clitoris et des bulbes, présente dès la première édition, est remplacée en 1974 par un dessin plus détaillé dans la dix-septième édition, faite par Helmut Ferner et Jochen Staubesand (fig. 11).

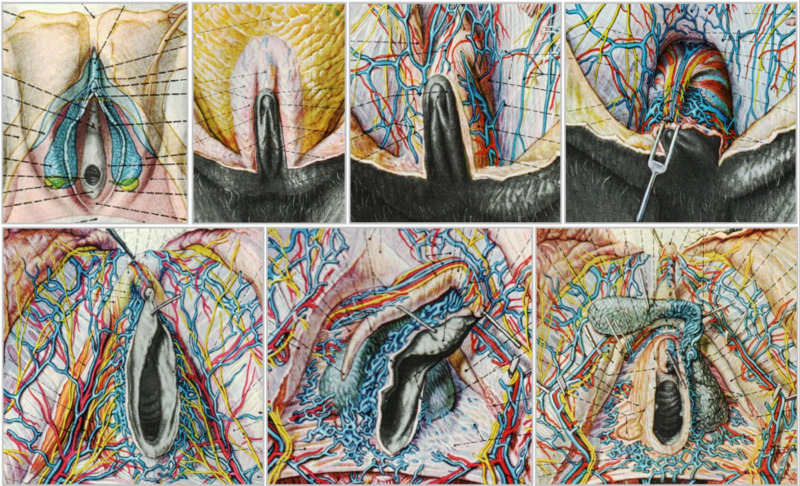

Atlas de Pernkopf

Un atlas documente en 1941 différentes phases de dissection avec un grand souci de réalisme hormis pour les couleurs, didactiques. Il doit d’ailleurs une partie de sa renommée à l’usage d’une technique d’impression en couleurs alors toute nouvelle. Entamé en 1933, il est l’œuvre d’Eduard Pernkopf, directeur de l’Institut d’anatomie de Vienne. Bien que son usage soit controversé en raison de son origine – Pernkopf était membre du parti nazi, et des corps de personnes condamnées à mort par la cour de justice nazie de Vienne pendant la guerre ont sans doute été utilisés pour son élaboration –, il reste à ce jour une référence. Les dessins mettent particulièrement en évidence les trajets des nerfs, veines et artères, et une vue stylisée du complexe bulbo-clitoridien a été ajoutée en 1980 par Helmut Ferner pour la deuxième réédition (fig. 12).

De manière générale, l’iconographie du clitoris et des bulbes créée pour les manuels d’anatomie produits durant la seconde moitié du siècle se limite à des croquis assez peu détaillés, à l’instar de ceux concernant les autres organes. C’est par exemple le cas en 1983 dans le Dictionnaire atlas d’anatomie de Pierre Kamina, professeur d’anatomie et gynécologue-obstétricien (fig. 13) et en 1991 dans le manuel d’anatomie sur le petit bassin du professeur d’anatomie Alain Leguerrier et de l’assistant d’anatomie et gynécologue-obstétricien Olivier Chevrant-Breton (fig. 14).

Il en est de même pour le dessin introduit dans la 36e édition du Gray’s anatomy (1980), conservé dans les 37e et 38e en 1989 et 1995 (fig. 15) : dans cette dernière édition du Gray’s au XXe siècle, cette vue de face synthétique est le seul dessin montrant l’anatomie interne du clitoris.