1- De l’Antiquité aux premières représentations (XVIe s.) : figuration métaphorique et héritage galénique

Autrice : Odile Fillod

Les plus anciens textes médicaux connus mentionnant le clitoris datent du IIe siècle, mais ce n’est qu’au XVIe qu’il apparaît dans les illustrations de certains d’entre eux. Il faut dire qu’ils restent longtemps soit dénués de représentations visuelles de l’anatomie, soit illustrés par des dessins peu détaillés et ne visant pas le réalisme, a fortiori pour les « parties honteuses » (les organes génitaux externes). Or jusqu’au milieu du XVIe siècle, seule la partie visible du clitoris est connue, très petite.

Avant d’accéder à la représentation graphique, le clitoris est en quelque sorte figuré au travers des métaphores qui conformément à un usage courant en anatomie antique, sont employées pour le nommer en tant que partie du corps qu’on juge pertinent de distinguer. C’est aussi au IIe siècle qu’est forgée la conception de la différence anatomique génitale entre mâles et femelles qui prévaudra tout au long du Moyen Age et jusqu’au XVIe siècle, dans laquelle s’inscrivent les premières planches publiées figurant le clitoris.

Figuration métaphorique via le vocabulaire médical

Le traité de gynécologie du médecin grec Soranos d’Ephèse, rédigé au début du IIe siècle, est le plus ancien texte médical connu incluant une description de la vulve. Soranos y appelle nymphē (nymphe) la « caroncule d’allure musculeuse » qui à leur sommet, forme le début des « ailes », soit les parties qui « constituent en quelque sorte les lèvres » du vagin. Si on la nomme ainsi, dit-il, c’est parce que cette petite formation charnue « se cache comme les jeunes mariées [nymphes] » – le mot nymphē, dont l’étymologie renvoie au fait de se voiler, a pour sens premier « jeune mariée », de même qu’en latin nubere signifie à la fois se marier et se voiler en parlant d’une femme. Pour un Grec, le gland du clitoris recouvert par son capuchon que prolongent les petites lèvres, l’ensemble étant en outre caché par les grandes lèvres, a pu évoquer la tête d’une femme voilée (fig. 1), et plus spécifiquement celle des jeunes mariées qu’il convenait alors de couvrir d’un voile. Le cas échéant, la métaphore reflèterait d’autant mieux le point de vue masculin qu’un homme n’accède au clitoris que dans le cadre d’une relation intime.

Dans son traité sur le Nom des parties du corps également écrit au début du IIe siècle, le médecin grec Rufus d’Ephèse indique que nymphē a remplacé myrton pour désigner le petit morceau de chair qui descend au milieu de la fente du sexe féminin. Le mot myrton, utilisé dès les VIe et Ve s. av. J.-C. par plusieurs poètes grecs dans des allusions à l’anatomie génitale féminine à connotation sexuelle, désigne le fruit du myrte, une plante aromatique et médicinale répandue sur le pourtour méditerranéen. L’aspect de cette baie violacée et ovale longue de 5 à 9 mm (fig. 2) peut évoquer le gland du clitoris, sa seule partie alors connue.

Rufus d’Ephèse signale deux autres appellations de ce petit morceau de chair : hypodermis (littéralement « sous la peau ») et kleitoris. Si comme le pensent la plupart des hellénistes, ce dernier mot est dérivé du verbe fermer, sa construction en fait un nom d’agent féminin, désignant donc une entité féminine fermant quelque chose. Le cas échéant, kleitoris pourrait désigner l’ensemble formé par le gland du clitoris et les petites lèvres, qui lui sont attachées par l’intermédiaire du capuchon et du frein du clitoris, dans la mesure où ces dernières peuvent être vues comme fermant le vestibule génital. Il pourrait alternativement figurer le gland du clitoris au sein de la vulve tel la petite pièce cylindrique ou ronde qui retient le loquet de certains fermoirs anciens. L’absence chez Rufus (comme chez Soranos) de mot désignant spécifiquement les petites lèvres plaide plutôt pour la première hypothèse.

Les Latins appellent quant à eux landica le clitoris, mot qui sera utilisé aux Ve et VIe siècles pour rendre nymphē dans les adaptations latines du traité de Soranos. L’hypothèse étymologique proposée pour landica est une dérivation du diminutif féminin de glans/glandis, qui désigne au départ le fruit du chêne (fig. 3) et nomme par métaphore la partie terminale du pénis en latin, à l’instar de balanos en grec. Le clitoris serait donc pour eux un petit gland féminin. En ancien et moyen français la landica deviendra la landie, désignant communément le clitoris, mais landies (au pluriel) est aussi signalé comme référant aux petites lèvres, ce qui dénote la prégnance d’un certain flou langagier dans la désignation et distinction de ces parties de la vulve.

Le clitoris au sein du modèle galénique des organes génitaux

Les écrits datant de la fin IIe siècle d’un autre médecin grec, Galien, vont exercer une influence considérable sur les médecines arabes et occidentales. Selon lui, les organes génitaux féminins correspondent à ceux des hommes, mais restés imparfaits et à l’intérieur du corps par manque de chaleur : l’utérus correspond au scrotum, son « cou » (c’est-à-dire le vagin) correspond au membre viril (c’est-à-dire la partie visible du pénis) et la partie honteuse féminine (c’est-à-dire le pudendum féminin, soit la vulve) correspond au prépuce. La nymphē n’est pour Galien qu’une partie de l’homologue féminin du prépuce et elle sert à empêcher l’utérus de prendre froid : selon lui, elle donne la même sorte de protection à l’utérus que la luette au pharynx car elle couvre l’orifice de son cou en descendant dans le pudendum. Le clitoris proprement dit pouvant difficilement être perçu comme couvrant l’orifice du vagin, il semble que pour Galien la nymphē est un tout incluant les petites lèvres.

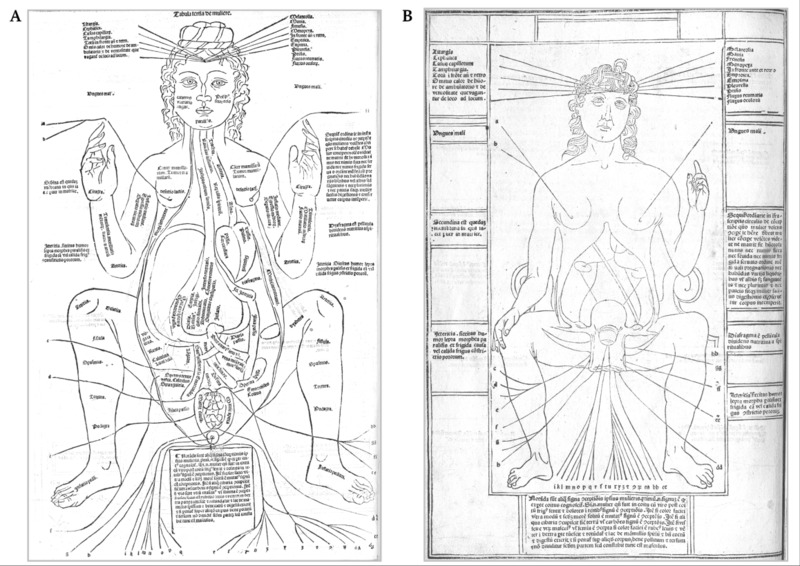

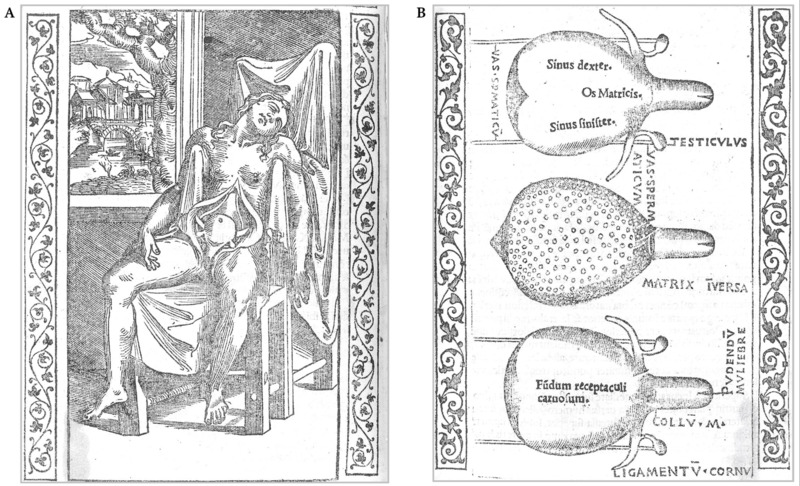

Dans les premiers ouvrages médicaux illustrés imprimés, basés sur la médecine galénique et dont les planches illustrent la théorie galénique plutôt que de viser le réalisme, la figuration très schématique des organes féminins ne détaille pas le pudendum. C’est ainsi le cas dans le tout premier d’entre eux, une compilation de médecine médiévale imprimée à Venise en 1491 sous le titre Fasciculus medicinae, dont on attribue l’édition à un certain Johannes Ketham (fig. 4A). Sa deuxième édition à Venise en 1494, incluant le célèbre traité d’anatomie de Mondino dei Luzzi écrit en 1316, n’est pas plus riche sur ce point (fig. 4B) bien que Mondino cite « deux petites membranes » empêchant l’air et les corps étrangers d’entrer dans la matrice et la vessie, comparées au prépuce du pénis.

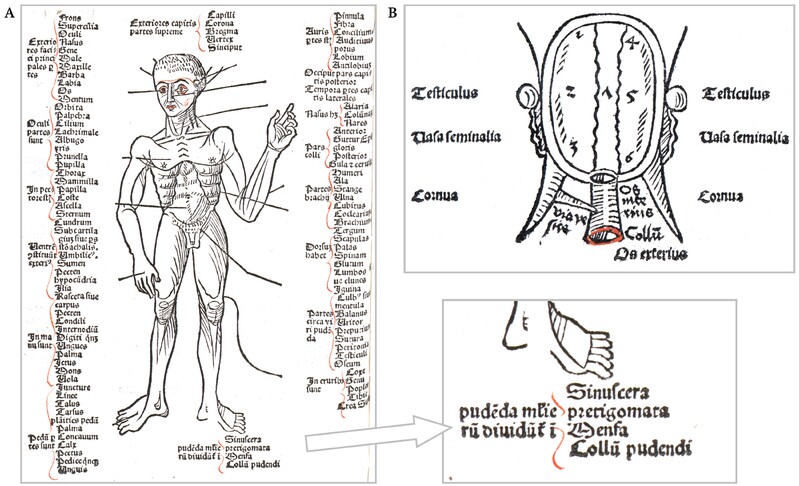

Il en est de même dans l’Anthropologie de l’Allemand Magnus Hundt imprimée à Leipzig en 1501, qui évoque à plusieurs reprises la « menfa », translittération latine altérée de la nymphē grecque : la représentation des organes externes la cite mais ne figure pas le pudendum féminin (fig. 5A), et celle de la matrice figure par un simple cercle rouge son « orifice extérieur » (fig. 5B), censément bordé de « petites peaux qu’Avicenne appelle prépuces de la matrice ».

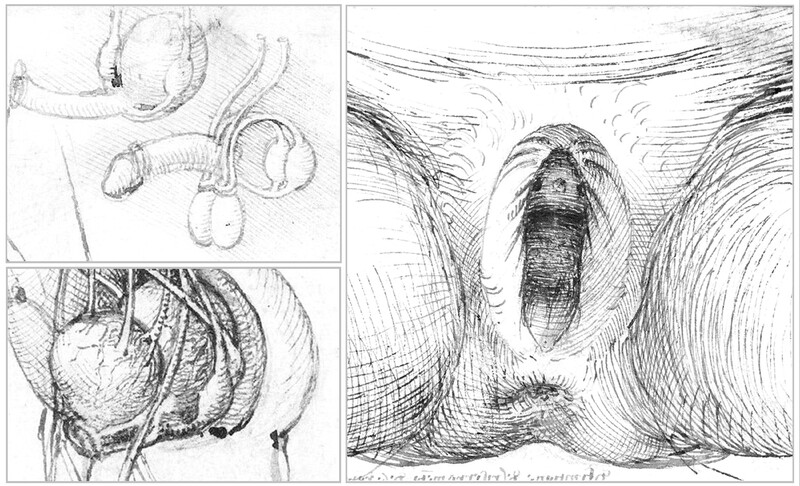

Léonard de Vinci produit à la même époque des dessins des organes génitaux également inspirés par l’anatomie galénique. Bien que plus réalistes (mais largement erronés), ils figurent la vulve comme une sorte de bourrelet (fig. 6).

En 1521, les planches du Commentaire sur l’anatomie de Mondino de Giacomo Berengario da Carpi, professeur d’anatomie à l’université de Bologne qui respecte le modèle galénique, figurent le pudendum féminin sans aucun détail. Il en est de même de celles, un peu plus précises, de son manuel d’anatomie intitulé Isagogae breves édité en 1522 puis en 1523 avec des planches différentes (fig. 7). Le pudendum féminin y ressemble au gland masculin recouvert du prépuce et le texte évoque seulement « des petites peaux appelées prépuces » ajoutées sur les côtés, à l’extrémité du cou de la matrice.

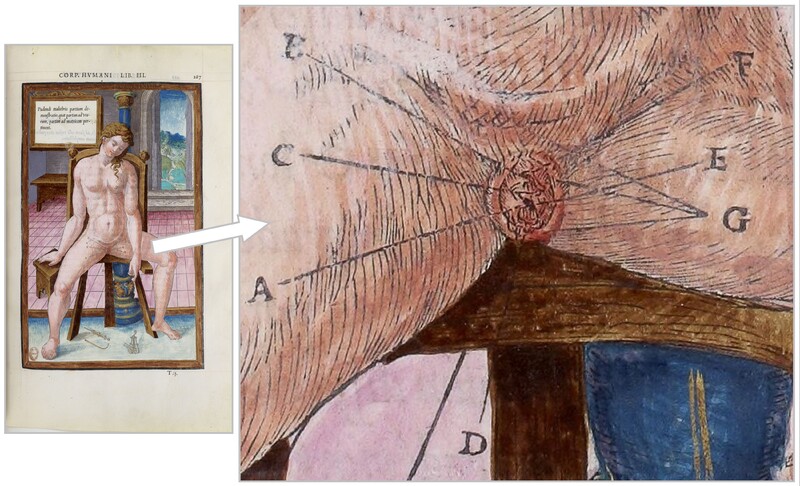

Le traité d’anatomie publié en 1545 par Charles Estienne, docteur-régent de la Faculté de Médecine de Paris également fidèle à la théorie galénique de la différence des sexes, marque un progrès certain dans la figuration du pudendum féminin. Toutefois, son dessin dans la planche qui lui est consacrée est peu clair (fig. 8) et incohérent avec le chapitre qu’elle illustre. En effet, le texte mentionne bien « ce que les Grecs appellent la nymphe », entre les ailes du pudendum à son sommet, qui serait une sorte de glande toujours humide sur l’usage de laquelle Estienne préfère ne pas s’attarder, mais elle n'est pas signalée dans la planche. A la place, une « languette quelque peu incisée en dessous par le milieu » (F) et des « petites chairs entre les ailes appelées nymphées » (C), absentes du texte, sont représentée au-dessus et en dessous du méat urinaire (B). Elles correspondent sans doute au gland du clitoris et aux petites lèvres.

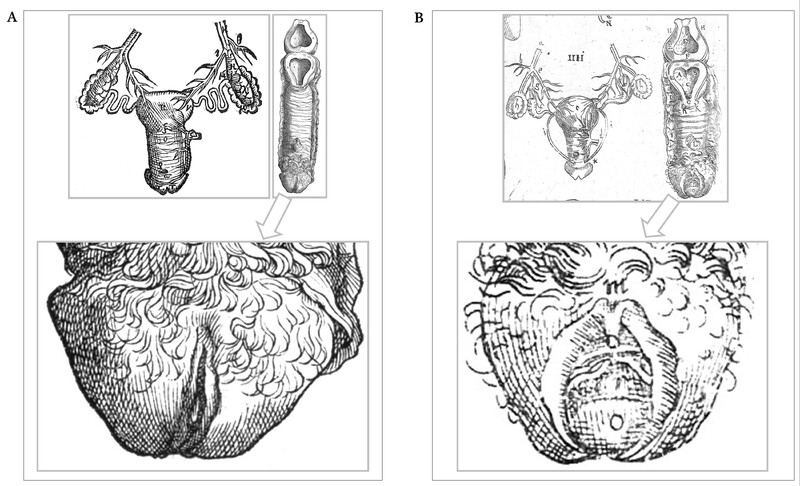

André Vésale, illustre titulaire de la chaire d’anatomie et de chirurgie de Padoue, reste fidèle à la théorie galénique. Il inclut dans sa Fabrica (1543) des dessins des organes féminins figurant le vagin comme un pénis et ne détaillant pas la vulve, qui ressemble chez lui plutôt au gland masculin sans son prépuce (fig. 9A). Ils sont repris dans les populaires abrégés de la Fabrica publiés à Londres par Gemini (1545) et à Paris par Grévin (1564), et copiés ou imités dans les ouvrages de nombreux auteurs – tels ceux des Espagnols Montaña (1551) et Valverde (1560), des Français Paré (1561), Guillemeau (1586), Du Laurens (1600) et Duval (1612) et de l’Allemand Alberti (1583) –, bien que certains contestent le modèle galénique.

L’anatomiste suisse Felix Platter se distingue en 1583 : il imite Vésale mais ouvre la vulve et ajoute à son sommet « l’excroissance clithoris » (processus clithoris). Bien que dans sa description des organes génitaux, Platter reprenne les éléments concernant la partie interne du clitoris publiés en 1561 par Fallope (voir notice 2), sa planche concilie cette découverte avec le modèle galénique : l’organe analogue au pénis y reste le vagin, et les piliers du clitoris y semblent être représentés très courts, s’arrêtant au niveau de la symphyse pubienne (fig. 9B, voir en particulier le pilier gauche). Ce dessin de Platter sera imité dans les deux éditions du premier traité d’anatomie publié en anglais et mentionnant le clitoris (Μικροκοσμογραφία, 1615 et 1631), avec « processus clithoris » remplacé par « the clitoris ». Le professeur d’anatomie et de chirurgie Helkiah Crooke y compare le clitoris au frein du pénis : l’un et l’autre auraient pour fonction de « porter aux vaisseaux spermatiques les imaginations que son frottement produit ».