4- Anatomie du clitoris au XIXe siècle : progression et diversification des représentations

Autrice : Odile Fillod

Avec le développement de l’anatomie et de la littérature afférente au XIXe siècle, les figures se multiplient dans les traités parfois accompagnés d’atlas luxueux, les manuels moins onéreux destinés aux étudiants, les monographies et les articles scientifiques. La lithographie apparaît, facilitant le rendu des volumes, puis la chromolithographie facilitant l’ajout de couleurs. Une nouvelle iconographie du clitoris émerge surtout en France, où se développe l’anatomie chirurgicale ou topographique, qui décrit le corps par régions et les rapports entre organes plutôt que chacun séparément. Le clitoris est donc le plus souvent vu par morceaux au sein du bassin disséqué pour montrer les rapports entre structures ou souligner des détails. Toutefois, des vues en perspective du clitoris entier accompagné ou non des bulbes, qui commencent à être dénommés ainsi et représentés, sont aussi produites. La diversité des représentations de leur connexion avec le clitoris reflète celle des conceptions théoriques et des parti-pris iconographiques, mais aussi sans doute une variabilité inter-individuelle assez importante.

Nouvelles figurations de l’anatomie chirurgico-topographique

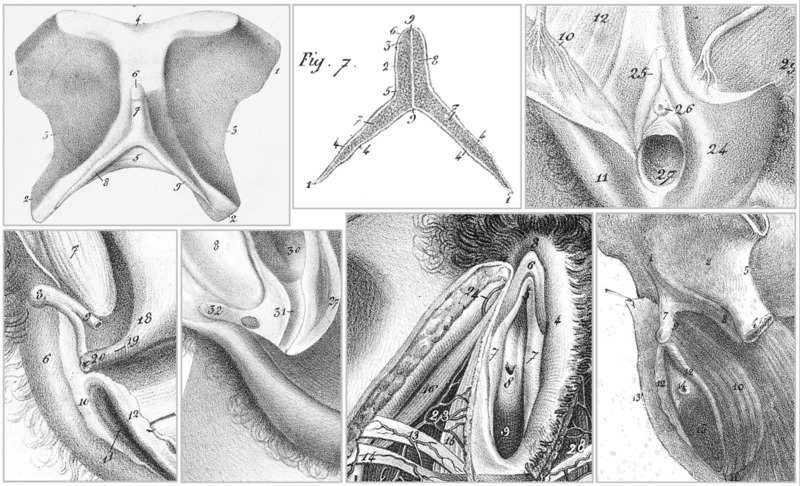

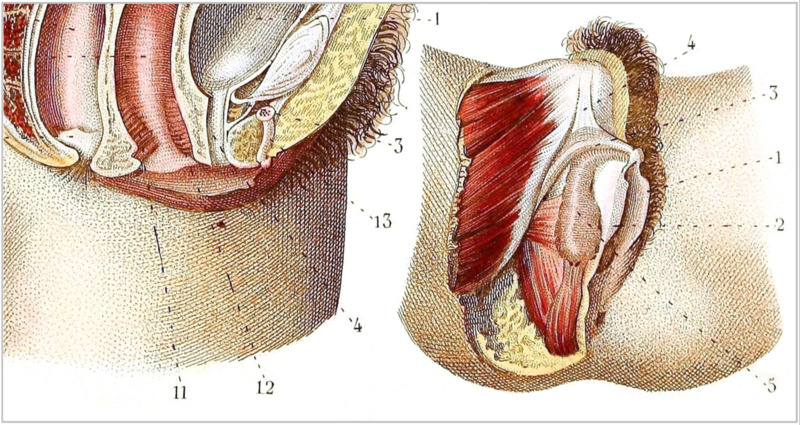

Le traité d’anatomie en cinq tomes publiés entre 1821 et 1831 par le chirurgien Jules Cloquet, professeur à la faculté de médecine de Paris, est le premier à utiliser la lithographie. Il se distingue aussi par sa représentation des organes dans leur contexte, via de nombreux dessins. Le clitoris figure par morceaux dans dix d’entre eux focalisés sur les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les viscères, ainsi que deux fois isolé en entier : en perspective, montré relevé devant la symphyse du pubis, et dans une coupe transversale censément faite après sa mise à plat (fig. 1). Les bulbes ne sont pas représentés.

Deux traités d’anatomie chirurgico-topographique sont publiés en parallèle. Dans celui de Philippe-Frédéric Blandin (1826), chirurgien et prosecteur à la faculté de médecine de Paris, une des douze planches dessinées par Nicolas-Henri Jacob figure les organes uro-génitaux féminins. Elle met en évidence le clitoris mais toujours pas les bulbes, invisibles sous le « sphincter de la vulve » (fig.2 A). Alfred Velpeau, chirurgien exerçant et enseignant à Paris, ne montre quant à lui que les organes masculins dans sa première édition (1825), mais dans la seconde (1833) il fait dessiner par Antoine Chazal une coupe sagittale du bassin (fig.2 B). L’extrémité du clitoris y apparaît isolée, ressemblant à un petit haricot recourbé. Blandin s’en inspire dans sa seconde édition (1834), pour une planche ajoutée qu’il a fait dessiner par Chazal et dont la Gazette Médicale de Paris salue l’intérêt (fig.2 C). Ce type de figuration deviendra un classique.

Apparition des bulbes en perspective

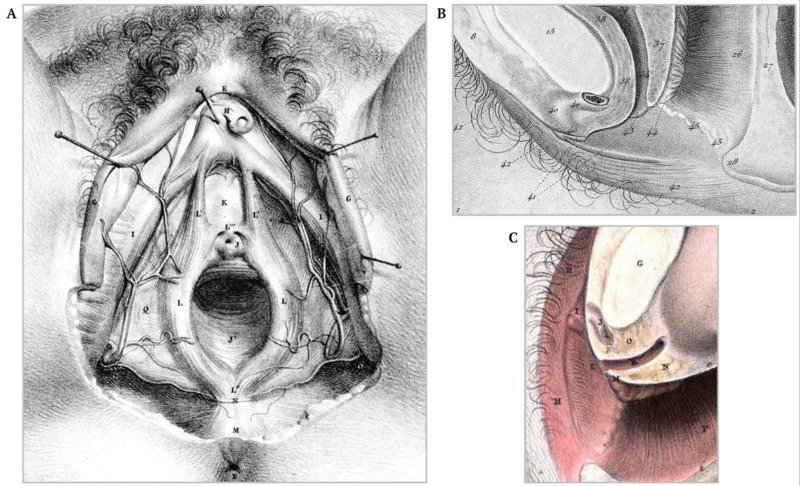

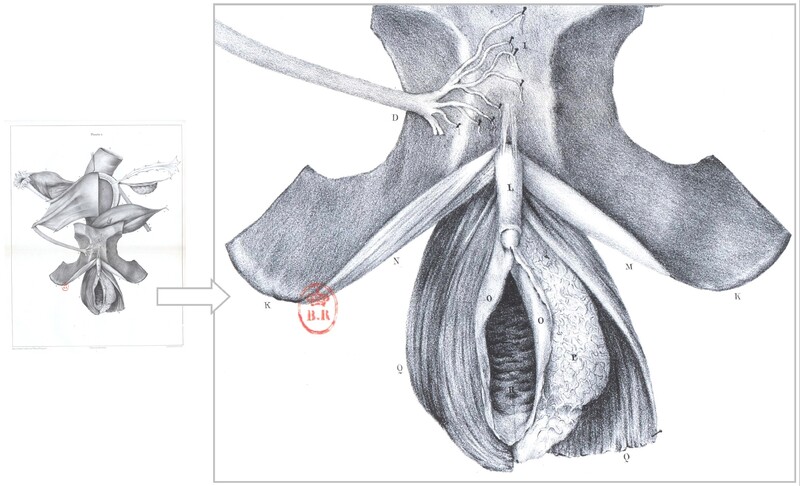

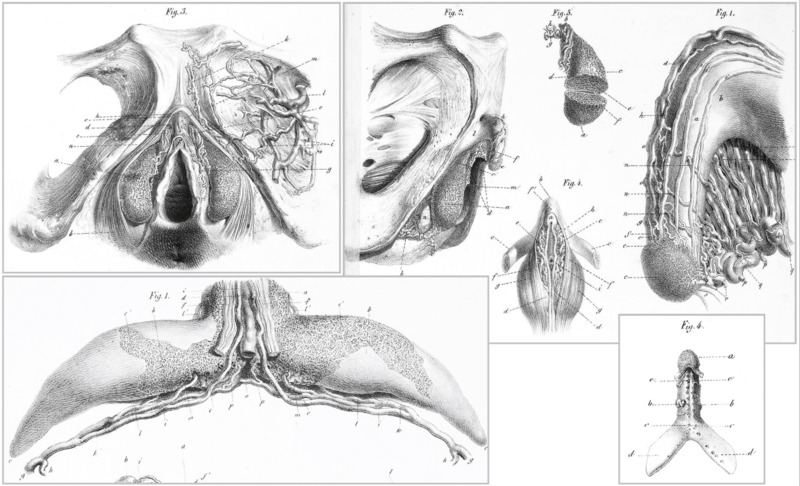

Le clitoris avec les bulbes apparaît en 1836 dans un cours sur la génération donné par Pierre Flourens au Muséum d’Histoire naturelle à Paris, en tant que titulaire de la chaire d'anthropologie. Il a été rédigé et édité par Michel-Hyacinthe Deschamps, alors aide-naturaliste attaché à cette chaire et interne en maternité. Le « plexus rétiforme » y est dit être un véritable tissu érectile et prolonger le gland du clitoris. Pour sa planche sur les organes génitaux féminins, Deschamps a fait dessiner une de ses préparations qui montre l’ensemble en perspective, recouvert d’un côté par les muscles « ischio-clitoridien » et « constricteur du vagin » (fig. 3). Il met aussi l’accent sur les « expansions fibreuses » du ligament rond de l’utérus, du côté droit (D), dont celles qui au contact du ligament suspenseur du clitoris, ont pu faire croire à une continuité de structure entre utérus et clitoris.

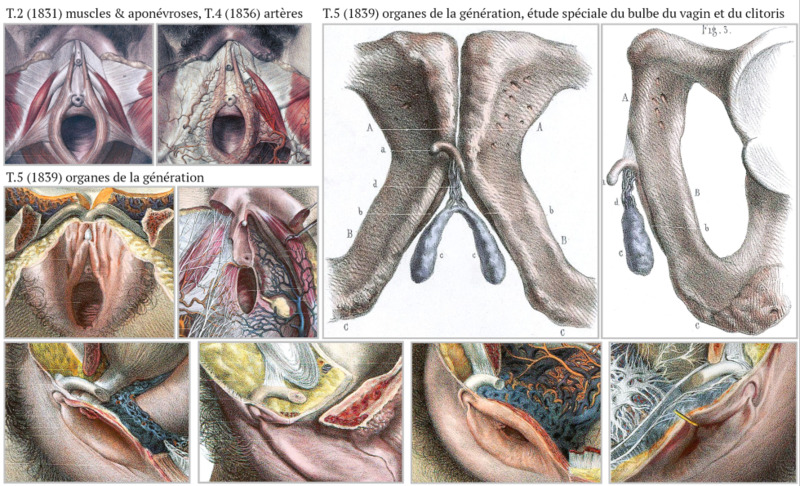

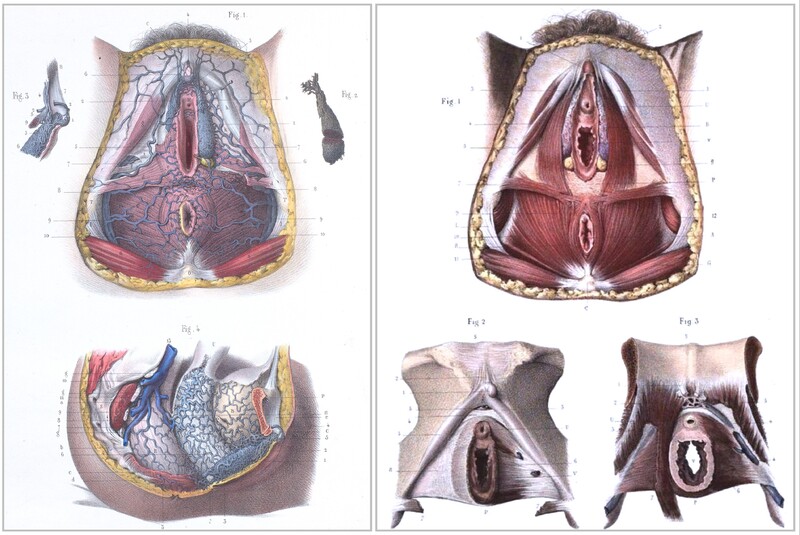

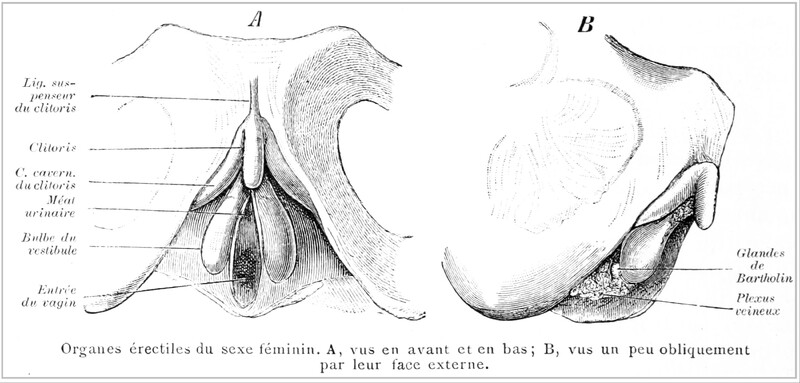

L’atlas accompagnant le texte du Traité complet de l’anatomie de l’homme, du médecin Jean-Baptiste Bourgery et de l’artiste Nicolas-Henri Jacob, est publié entre 1831 et 1844. Ce monument d’anatomie descriptive illustré d’après nature, dont certains exemplaires sont vendus coloriés à la main, contient des lithographies originales montrant en perspective et en détails divers aspects de l’insertion du clitoris dans la vulve, et une « étude spéciale » le présentant en entier avec les « bulbes du vagin » et le plexus veineux qui les relie, dégagés de tout ce qui les masque, vus de face et de profil (fig. 4). Mais cet ouvrage riche et encombrant n’est pas d’un accès facile, et ses figures les plus informatives sur le clitoris ne figurent pas dans l’abrégé en 20 planches publié en 1936.

En 1843, le médecin et professeur particulier d’anatomie Joseph-Nicolas Massé publie un atlas au contraire modeste, de petit format, adopté par le Conseil royal de l'instruction publique. Jean-Baptiste Léveillé, élève de Jacob qui a travaillé sur l’Atlas de Bourgery, en a dessiné les planches qui seront rééditées en France et ailleurs pendant plus de 40 ans. On y voit le clitoris avec le « corps caverneux ou bulbe du vagin allant se terminer au gland du clitoris » (5). Les « colonnes antérieure et postérieure du vagin » (12 et 11), avec lesquels les bulbes ont parfois été confondus, sont également représentées (fig. 5).

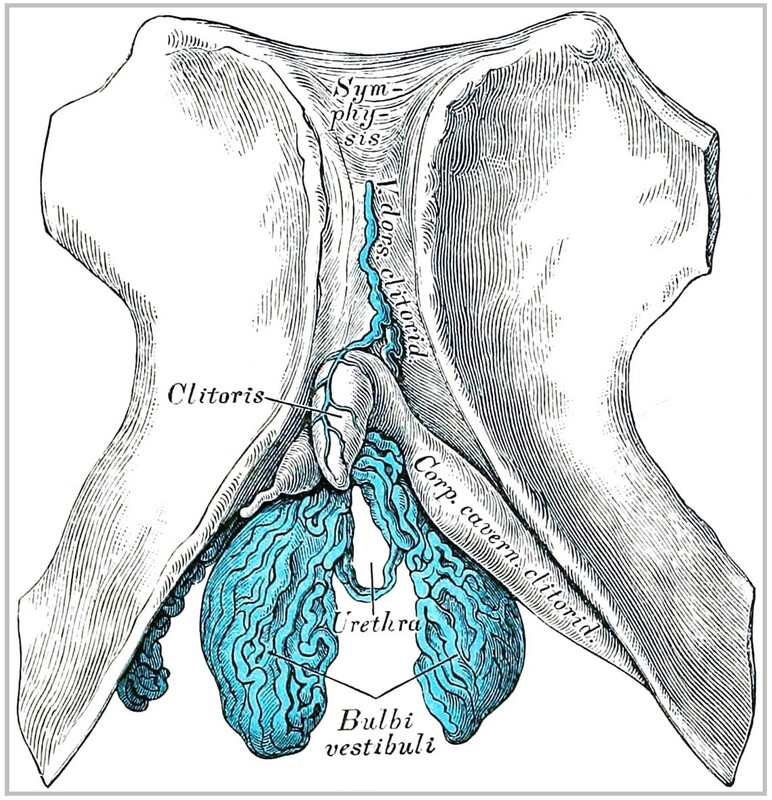

La monographie de Kobelt (1844)

En 1844, l’anatomiste Georg Ludwig Kobelt publie une monographie sur les « organes de la volupté » masculins et féminins, fruit de ses recherches approfondies, illustrée de dessins de ses préparations par l’artiste Franz Wagner. Il insiste sur l’homologie anatomique et fonctionnelle des organes des deux sexes et met plus particulièrement l’accent sur les « bulbes du vestibule », nouvelle appellation qui finira par s’imposer. Il fait d’eux des réservoirs de sang communiquant avec le clitoris grâce au « veines ascendantes » de la « pars intermedia » : l’importance qu’il accorde à la connexion réalisée par ce plexus veineux le fera surnommer « plexus de Kobelt » bien qu’il n’en soit pas le découvreur. Selon lui, toute la sensibilité génitale des femmes est dans le gland du clitoris, et c’est en chassant le sang des bulbes vers le gland que les contractions du « compresseur du bulbe » (et non plus « constricteur du vagin ») permettent d’atteindre le degré de pression sanguine procurant l’orgasme. Les dessins relatifs au clitoris, avec leur niveau de détail inégalé concernant le gland, ses afférences nerveuses et surtout vasculaires, ainsi que leur attention particulière aux bulbes et au muscle qui les recouvre, portent la trace de cette conception (fig. 6).

Poursuite des recherches et multiplication des représentations

Contrairement à une idée reçue, ni la démonstration du caractère spontané de l’ovulation dans notre espèce, ni l’avancée des connaissances sur le processus de fécondation ne font disparaître le clitoris des publications d’anatomie ou réduire la place qui lui est accordée durant la seconde moitié du XIXe siècle. De multiples figurations originales du clitoris continuent au contraire à être produites, à des fins didactiques ou en lien avec des recherches menées sur des aspects précis. Certaines sont remarquables par les détails qu’elles soulignent, les modalités de dissection, l’angle de vue adopté, la stylisation et/ou leur postérité. Seule une sélection en est montrée ci-après.

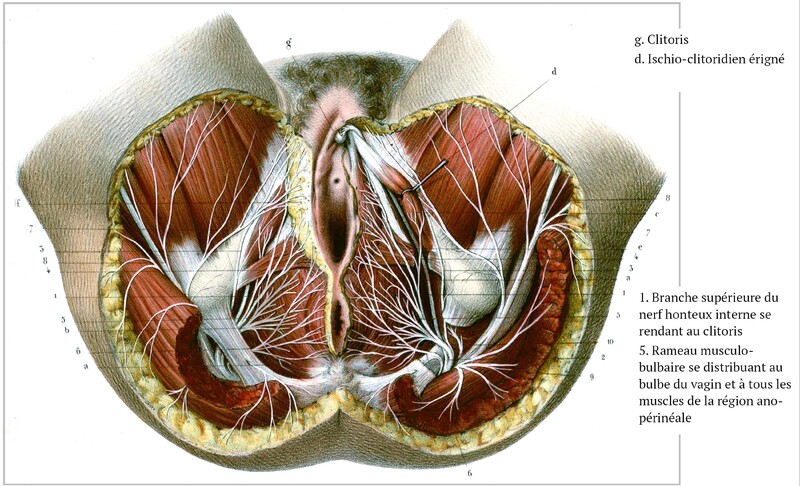

Une planche de 1853 sur la « distribution du nerf honteux interne dans le périnée de la femme », dessinée par J.-B. Léveillé, montre le trajet des branches innervant le clitoris et les bulbes (fig. 7). Elle sera imitée ou reproduite dans nombre d’ouvrages.

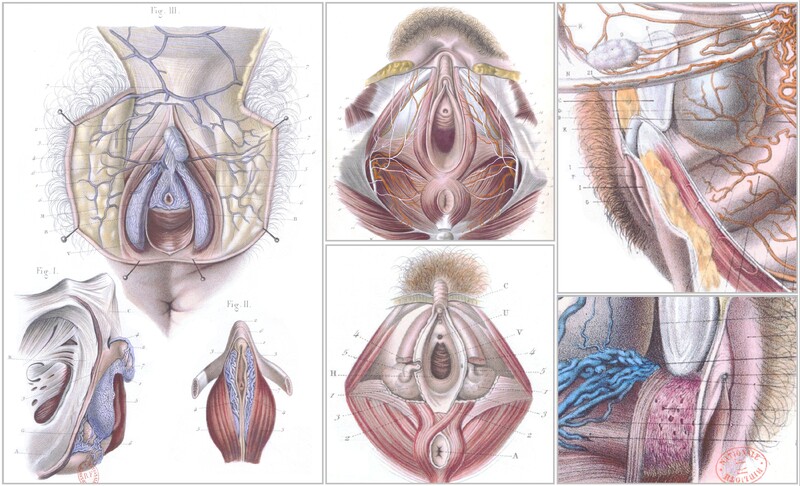

En 1866, Paul Broca et Emile Beau incluent dans l’atlas commencé par Constantin Bonamy des dessins mettant notamment en évidence les connexions entre les veines des petites lèvres, du clitoris, du « bulbe du vagin » et du plexus vésico-vaginal, ainsi qu’un plexus veineux péri-urétral semblable aux bulbes (fig. 8). On y voit aussi une figuration originale du bulbe (dernier dessin en bas à droite).

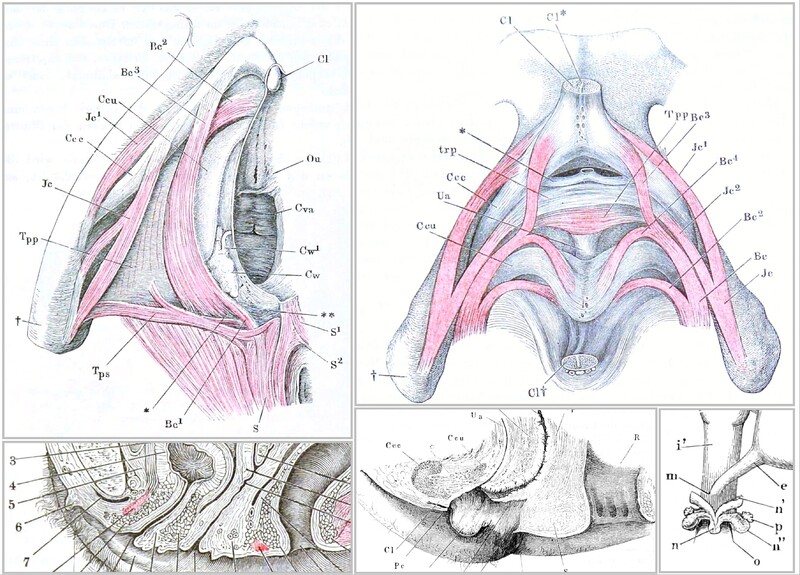

En 1866, le traité d’anatomie de Jacob Henle apporte des dessins originaux pour certains encore repris cent ans plus tard (fig. 9). Ils détaillent en particulier les faisceaux des muscles ischio-caverneux (Ic) et bulbo-caverneux (Bc) et incluent aussi une section transversale du corps du clitoris et de ses veines, artères et nerf dorsaux. Les bulbes, que Henle appelle « corps caverneux de l’urètre » (Ccu et n’’), sont montrés se prolongeant jusqu’au gland du clitoris

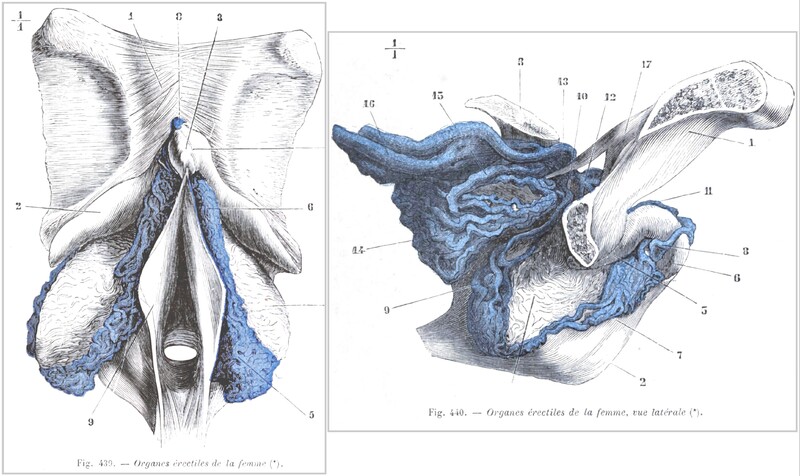

Des dessins d’abord publiés en noir et blanc dans la première édition du manuel d’anatomie d’Abel Beaunis et Henri-Etienne Bouchard (1868), puis avec les veines en bleu, ajoutent au clitoris et aux « bulbes du vagin » leurs veines ainsi que celles du plexus vésical dans lesquelles elles se jettent (fig. 10). Ici les bulbes sont bien distincts de ce qui les relie au gland.

Pour la deuxième édition de son traité de chirurgie des organes pelviens féminins (1870), dont il a confié les dessins à J.-B. Léveillé, Henry Savage fait ajouter à l’iconographie déjà riche du clitoris une planche incluant une vue du périnée qui sera plusieurs fois imitée, montrant l’insertion du clitoris et des bulbes sous les muscles (fig. 11, en haut à droite).

En 1875, Carl Heitzmann inclut dans la première édition de son atlas un dessin des « Organes de la volupté de la femme » d’abord en noir et blanc puis avec du bleu pour les veines, qui incluent ici les bulbes (fig.12). Il y restera jusqu’à sa neuvième et dernière en 1904 et sera repris dans d’autres ouvrages.

La vue de face issue d’une planche schématique conçue par Carl Gegenbaur, publiée pour la première fois en 1883, sera reproduite puis imitée dans plusieurs manuels d’anatomie (fig. 13).

Adrien Charpy considère que les dessins sont l’âme de son Cours sur l’anatomie des organes génito-urinaires publié en 1890. Nombre d’entre eux sont de simples croquis didactiques, ce qui donne lieu à une représentation de l’ « appareil érectile de la femme » d’où toute connexion entre clitoris et bulbe a disparu, mais ils mettent à l’inverse en évidence des détails manquant souvent aux ouvrages d’anatomie (fig. 14).