3- Du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe : approfondissement de l'anatomie, transmission défaillante

Autrice : Odile Fillod

Durant le « siècle d’or néerlandais » (XVIIe), le centre de gravité de l’anatomie se déplace au Pays-Bas. A Leyde en particulier, les anatomistes font progresser les techniques de conservation et d’étude des corps, et avec elles les savoirs. L’approfondissement de l’étude de l’anatomie interne du clitoris et des structures connexes, avec notamment la mise au jour des bulbes par Reinier de Graaf et l’attention portée aux deux paires de muscles rattachées au clitoris, suscite la création de nouvelles figurations de l’organe dans des traités d’anatomie.

Mais les savoirs anatomiques sur la partie interne du clitoris, les bulbes et les muscles afférents sont peu ou mal intégrés à l’iconographie des manuels d’obstétrique et des manuels conjugaux à prétention scientifique alors publiés, qui auraient pu fournir l’occasion de les diffuser à un plus large public. En témoignent ici deux exemples importants, car à large diffusion et faisant longtemps autorité, qui n’épuisent pas la question des causes de ce défaut de transmission en dehors des ouvrages spécialisés en anatomie. A noter que les premiers manuels d’obstétrique écrits par des sage-femmes, publiés à la même époque, ne font pas mieux : celui de Louise Bourgeois n’est pas illustré, et à sa suite ceux de Marguerite de La Marche et d’Angélique Du Coudray en France, et de Jane Sharp en Angleterre, ne contiennent pas de représentation du clitoris (ni de la vulve).

Reinier de Graaf (1672)

Après avoir étudié l’anatomie à Utrecht puis à Leyde, De Graaf termine ses études à Angers, où il reçoit son bonnet de docteur en médecine en 1665. Pendant son année d’étude en France, il dissèque des cadavres selon lui disponibles en quantité, disant examiner surtout le pancréas et la région génitale car il y trouve de nombreux éléments jamais décrits. Son traité sur les organes génitaux féminins publié en 1672, contenant des descriptions et dessins de sa main d’une précision inédite, ainsi que plusieurs découvertes, fera date.

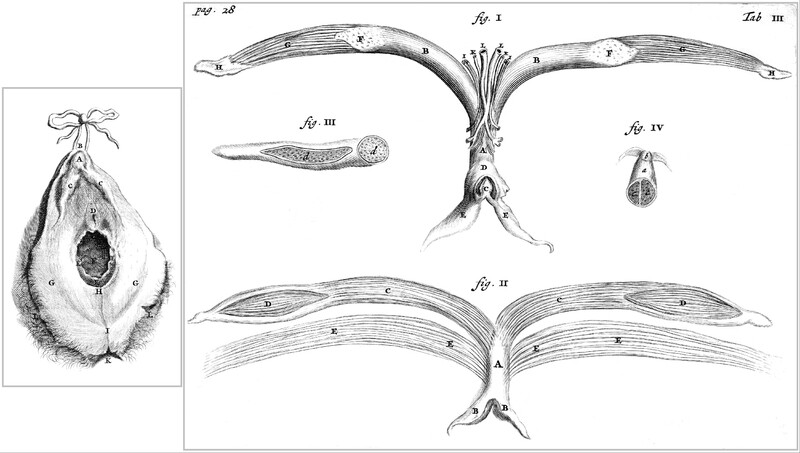

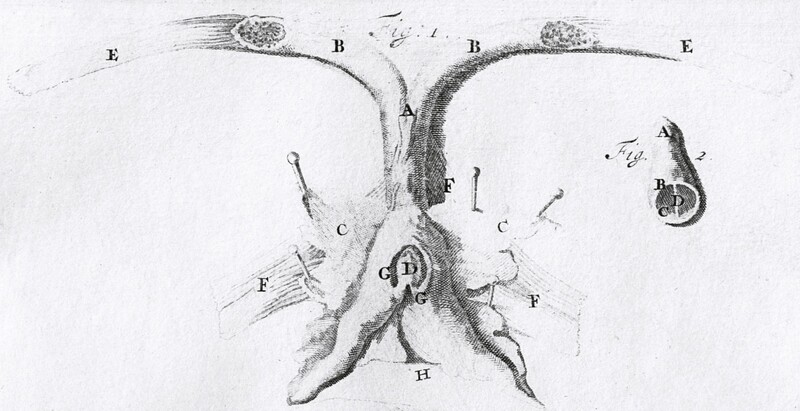

Pour De Graaf, le clitoris diffère du pénis en premier lieu par ses proportions : les piliers sont deux fois plus longs que le corps, contre quatre fois moins pour le pénis. Ses dessins en rendent compte, ainsi que de l’insertion des « muscles du clitoris » (ischio-caverneux) sur les piliers et de ceux-ci sur les os ischio-pubiens, jusque-là jamais représentée. Ils traduisent aussi son idée selon laquelle on peut voir les nymphes comme un prolongement du clitoris, voire lui appartenant. En revanche, bien qu’il dessine les fibres du « sphincter du vagin attachées à la substance nerveuse du clitoris » (bulbo-spongieux), il estime contre d’autres que ce muscle n’appartient pas au clitoris car il semble ne pas intervenir dans son érection, mais servir à resserrer l’orifice vaginal (fig. 1).

De Graaf relève surtout l’existence d’un lacis d’innombrables petits vaisseaux et fibres qu’il nomme le plexus rétiforme. Contenu dans une mince enveloppe et montant de chaque côté du vagin près de son orifice, il va jusqu’à la « substance membraneuse qui tient le clitoris attaché aux parties voisines ». Il est rempli de sang caillé comme le clitoris – de Graaf le qualifiait d’ailleurs de « corps spongieux » dans une lettre publiée en 1671. De Graaf voit en soufflant dans les veines dorsales du clitoris qu’elles communiquent avec ce plexus et le reste du pudendum, mais que s’il souffle d’un côté du plexus, ni l’autre côté ni le clitoris ne gonflent. Pour lui, il n’appartient donc pas au clitoris. Il sert à mieux embrasser le membre viril, car une fois rempli de sang et pressé par les fibres du sphincter qui le couvrent, il ne peut que gonfler vers l’intérieur et ainsi rétrécir l’orifice vaginal. C’est la première description des bulbes, figurés explicitement dans la planche XII et qu’on devine dans la XIII, où de l’air est insufflé à contresens dans les veines (fig. 2).

Son traité se distingue aussi par l’exposé détaillé du cas d’un bébé décédé à Delft peu après sa naissance, dont les parents ont autorisé la dissection en présence des meilleurs chirurgiens et médecins de la ville. Il avait été assigné au sexe masculin en raison d’un semblant de membre viril, mais au vu de la conformation féminine des organes internes (utérus avec ses « testicules » féminins, ses trompes et ses « vaisseaux spermatiques » féminins), de l’absence de « témoins du sexe masculin » dans les simili bourses comme au niveau de l’aine, de l’absence d’urètre dans cet organe en forme de pénis ainsi que du fait que ses « corps nerveux » descendent de part et d’autre du vagin au lieu de se diriger vers la vessie, il est jugé que c’était sans équivoque une fille et que l’organe est donc un clitoris. De Graaf consacre deux planches à ce cas, y mettant particulièrement l’accent sur le clitoris (fig. 3).

Jan Swammerdam (1672)

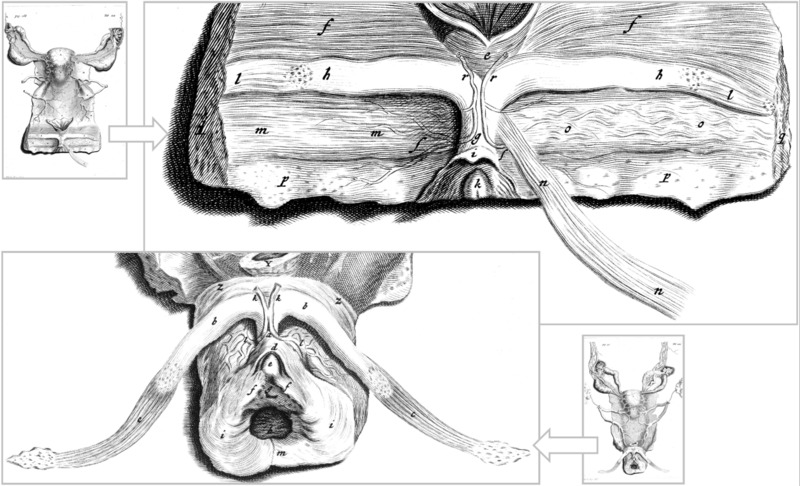

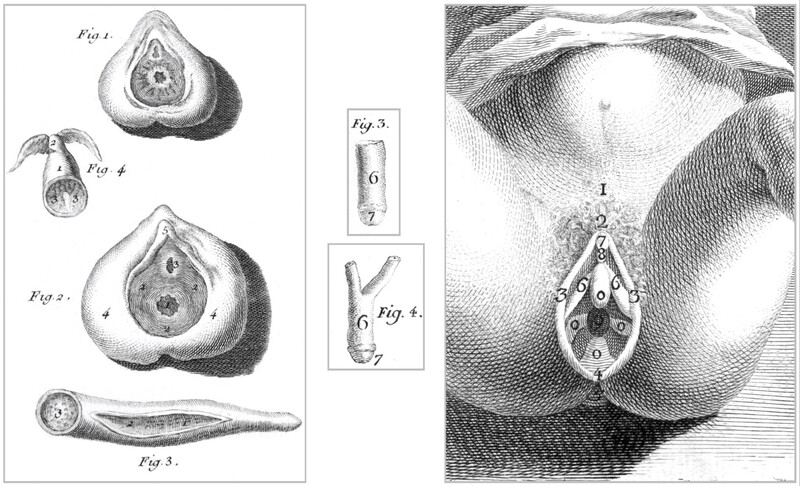

Passionné par l’étude de l’infiniment petit en biologie, Jan Swammerdam est un pionnier de l’usage du microscope. En janvier 1667, alors qu’il suit à Leyde les cours d’anatomie de Johannes Van Horne, ils dissèquent ensemble une jeune noyée et dessinent sur le champ. Van Horne veut refaire ces observations sur divers corps avant de publier un traité sur les organes génitaux, projet qu’interrompt sa mort en 1670. En 1672, dans un essai sur les organes génitaux féminins, Swammerdam commente des descriptions préliminaires publiées par Van Horne en 1668. Le clitoris y est disséqué dans deux dessins (fig. 4).

L’un figure pour la première fois les corps caverneux ouverts longitudinalement, montrant leur substance ainsi que le tissu qui les joint peu avant leur réunion. L’autre figure « deux autres corps caverneux » connectés au clitoris, appelés « jambes internes » du clitoris par opposition aux seules « jambes » déjà décrites (les piliers), qu’il qualifie d’externes. Swammerdam argue qu’il est pertinent de les rapporter au clitoris car elles lui sont conjointes chez certains sujets. La façon dont il les représente peut évoquer la partie spongieuse résiduelle qui se présente chez certaines femmes comme une continuation des bulbes les unissant au gland du clitoris. De Graaf le critique en 1673 : si les « jambes internes » correspondent au plexus rétiforme, dit-il, elles sont mal positionnées et attribuées à tort au clitoris.

Govard Bidloo (1685) et William Cowper (1698 et 1724)

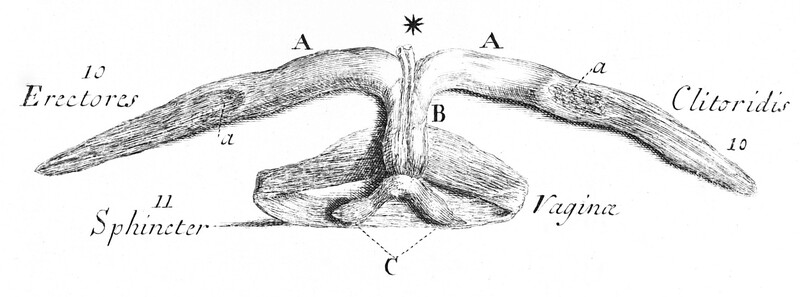

En 1685, Govard Bidloo, qui a étudié l’anatomie à Leyde au début des années 1670, publie des gravures qu’il a fait dessiner par le peintre Gérard de Lairesse. L’une d’elles montre le clitoris disséqué en combinant en une seule pièce des aspects dispersés dans la planche III de Graaf. Le chirurgien anglais William Cowper la réimprime en 1698 dans un traité d’anatomie et lui ajoute une légende détaillant la mécanique vasculaire et musculaire de la physiologie du coït (fig. 5). Appelant « corps caverneux » tant les deux corps composant le clitoris que ceux composant le plexus rétiforme, il appelle « érecteurs du clitoris » (E) les muscles couvrant ses jambes (BB). Leur rôle est de plaquer le clitoris contre le pubis et ainsi stopper le retour veineux de ses veines dorsales, ce qui dilate le clitoris et le plexus rétiforme. Quant au « sphincter du vagin » dont on voit les fibres rejoignant le clitoris (FFF), il compresse les veines du vagin, ce qui pousse leur sang vers la veine dorsale du clitoris (A) et le plexus rétiforme. En gonflant, ce dernier resserre l’orifice du vagin qui ainsi « embrasse parfaitement le pénis pendant le coït ».

Dans la seconde édition de son traité de myologie (1724, posthume), un dessin de sa main est ajouté qui figure le clitoris vu de dessus, avec (B) son corps et (AA) ses jambes, (10.10) les « érecteurs du clitoris », (11) une partie du « sphincter du vagin » et (C) une partie des nymphes (fig. 6).

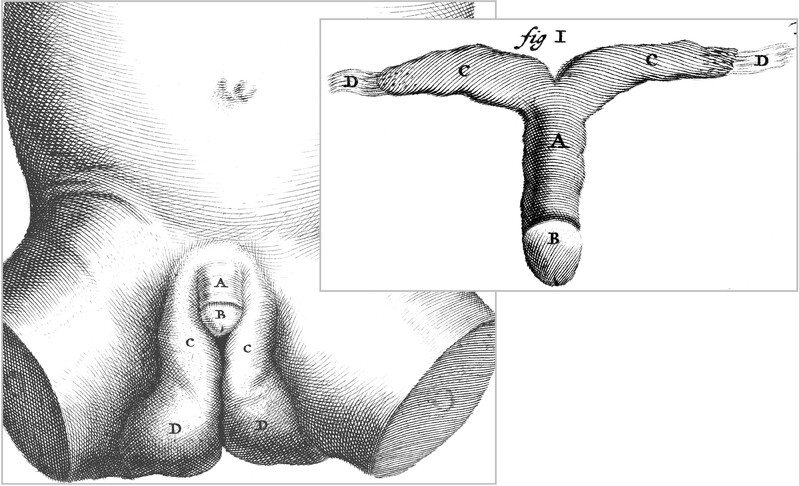

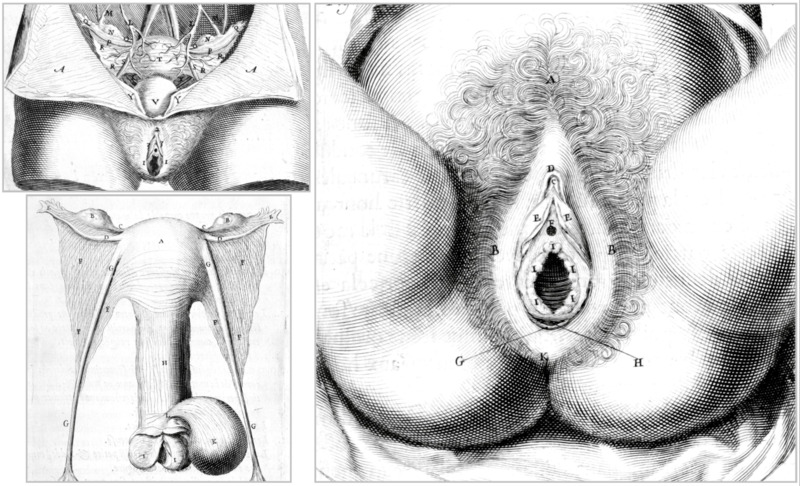

Le manuel d’obstétrique de François Mauriceau

En 1668 paraît le manuel d’obstétrique de François Mauriceau, chirurgien-accoucheur à Paris. Ecrit par un anti-oviste farouche qui rejettera les apports de De Graaf, il sera maintes fois traduit et réédité jusqu’au milieu du XVIIIe, faisant office de véritable bible du médecin accoucheur. Mauriceau signale le (gland du) clitoris dans une vue externe du pudendum qu’il dit nécessaire pour faire voir des parties « cachées sous cette Partie honteuse », au risque de choquer en montrant une femme dans une posture indécente (c’est-à-dire allongée sur le dos jambes pliées et écartées, position qu’il recommande pour l’accouchement). Toutefois, toutes les parties internes de la vulve et du clitoris sont absentes des dessins de dissection, qui représentent « le vagina » en forme de pénis dont le gland serait le pudendum, à la manière de Vésale (fig. 7). Elles le resteront dans les éditions ultérieures.

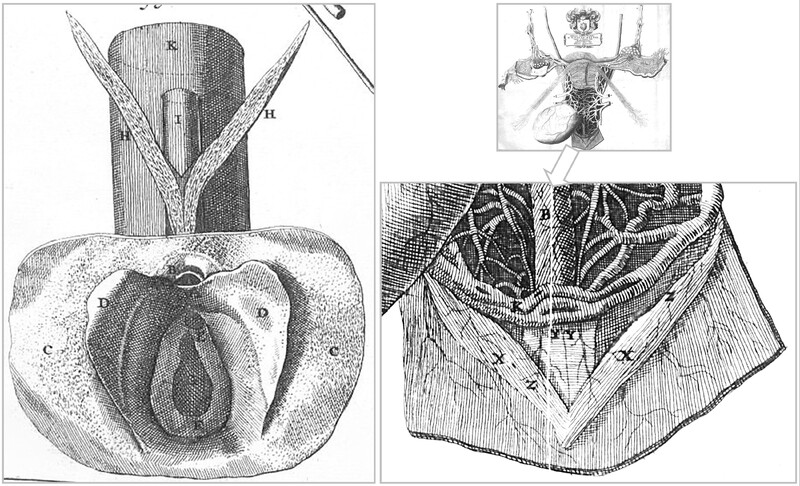

Le manuel d’hygiène conjugale de Nicolas Venette

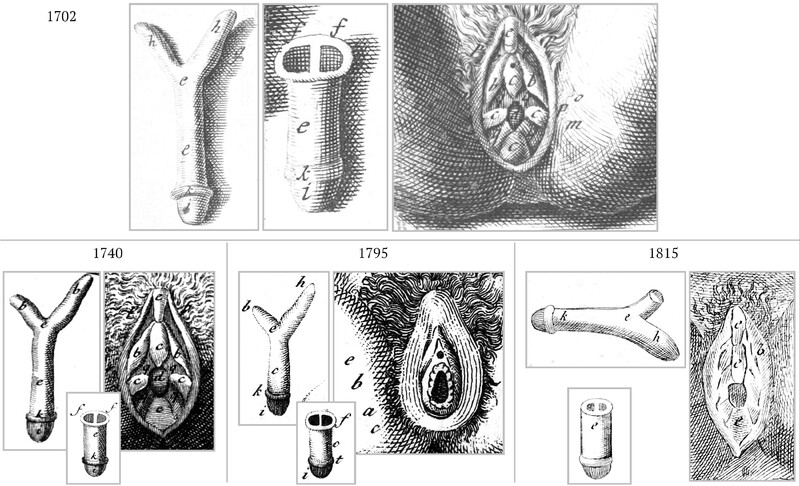

En 1687, le médecin et professeur royal d’anatomie et chirurgie Nicolas Venette publie un livre sur la sexualité écrit en français qui sera traduit et réédité plus de 130 fois jusqu’au début du XXe siècle. Il fait du clitoris l’endroit où « la Nature a mis le trône de ses plaisir et de ses voluptés, comme elle a fait dans le gland de l’homme ». Venette lui ajoute des illustrations de sa main dans la 7e édition (1696), reprises dans la 8e et dernière supervisée par lui (1702). Outre que le plexus rétiforme y est ignoré comme dans le texte, la figuration du clitoris y est plus que trompeuse (fig. 8) : en forme de mini-pénis comme chez Bartholin (1674), lui-même imitant Fabrizi (1600), elle fait de ses deux courtes jambes des « muscles ». Simplifiés et stylisés au fil des rééditions, ces dessins deviendront encore plus faux.

Ironiquement, ces dessins trompeurs sont imités dans l’ouvrage par lequel le chirurgien Louis de Lignac entend en 1772 remplacer celui de Venette, qu’il juge érroné et approximatif. Il ajoute pourtant des figures prises chez de Graaf dans la deuxième édition (1778), mais en laissant de côté celles qui montrent le clitoris entier (fig. 9).