2- Du milieu du XVIe siècle à celui du XVIIe : découverte d’une partie interne, rayonnement de l’anatomie italienne

Autrice : Odile Fillod

La dissection de cadavres humains prend son essor au début du XIVe siècle en Italie. A partir de la fin du XVe, une approche du corps basée sur l’observation plutôt que sur la théorie s’y met en place et jusqu’au début du XVIIe, le rayonnement des universités italiennes est prépondérant dans ce domaine. Cette approche permet au savoir anatomique de s’émanciper peu à peu de l’héritage galénique, et l’illustration anatomique évolue aussi : réduisant les éléments décoratifs, elle devient plus précise.

C’est dans ce contexte qu’au milieu du XVIe siècle, une partie interne du clitoris est découverte et dessinée. Ses représentations varient ensuite selon la compréhension de son anatomie qu’a l’auteur, ce qu’il veut mettre en évidence et ses parti-pris iconographiques. C’est ainsi qu’en Italie se concentrent pendant un siècle l’élaboration et la publication de nouvelles représentations du clitoris, pour certaines reprises ou imitées en France et dans d’autres pays européens.

Apparition de l’anatomie interne du clitoris dans une planche d’Eustache (1552)

La plus ancienne représentation connue de l’anatomie interne du clitoris se trouve dans l’œuvre de Bartolomeo Eustachi (Eustache). Nommé en 1549 professeur d’anatomie à La Sapienza, à Rome, il est autorisé à disséquer les cadavres fournis par des hôpitaux de la ville. Etudiant de nombreux corps à l’aide d’un riche outillage, examinant les détails avec des lentilles, soufflant ou injectant du liquide dans les organes, il juge superficiels les travaux de Vésale. Le cas du clitoris lui donne raison : Vésale affirme en effet en 1543 qu’il est inutile de disséquer les petites chairs de la vulve car elles se voient aisément, et il rejettera en 1564 la description de l’anatomie interne du clitoris publiée en 1561 par Fallope, jugeant que seuls des « hermaphrodites » peuvent avoir à la fois une vulve et cette structure semblable au pénis.

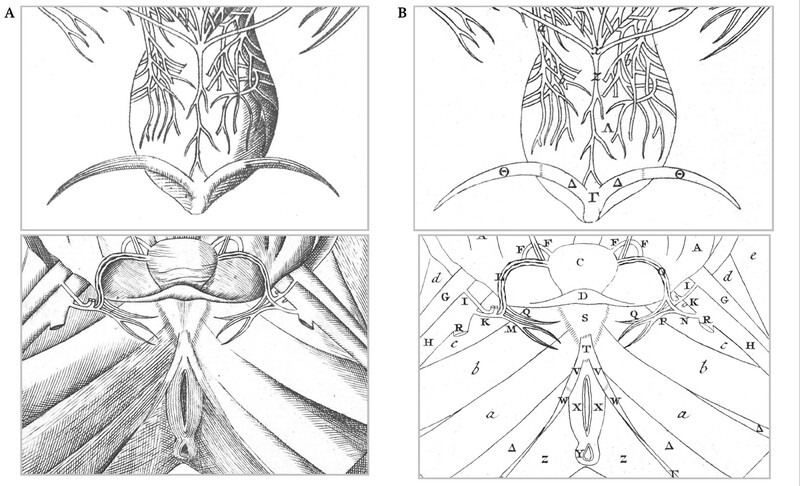

Dans des planches qu’Eustache fait graver en 1552 en prévision d’un ouvrage qui ne verra jamais le jour (il meurt sans laisser le manuscrit), le clitoris est bien mis en évidence. On y voit sous deux angles différents une partie de son corps et de ses piliers montrée in situ, à cheval sur le vagin, ainsi que les fibres des muscles ischio-caverneux enveloppant et prolongeant les piliers et celles des muscles bulbo-spongieux recouvrant les bulbes. Tombées dans l’oubli mais conservées au Vatican, ses planches seront imprimées pour la première fois à Rome en 1714, puis à plusieurs reprises au XVIIIe siècle avec parfois des légendes ou des couleurs ajoutées. En particulier, l’Allemand Bernhard Siegfried Albinus, alors titulaire de la chaire d’anatomie de Leyde (Pays-Bas), les fera réimprimer en 1744 accompagnées d’épures légendées (fig. 1).

Description de l’anatomie interne du clitoris par Fallope (1561)

Gabriele Falloppio (Fallope), successeur de Vésale à la chaire d’anatomie et de chirurgie de Padoue, revendique la mise au jour de l’organe « en son entier » dans son traité d’anatomie publié en 1561. De fait, ce texte non illustré est le premier connu décrivant l’anatomie interne du clitoris. Car contrairement à ce qui est souvent affirmé, celui publié en 1559 par son collègue Realdo Colombo, remplaçant éphémère de Vésale à l’université de Padoue, ne le fait pas à proprement parler : Colombo prétendait surtout avoir découvert que les ligaments ronds de l’utérus se terminaient dans la petite boule qui située au sommet de la vulve, était le siège du plaisir sexuel féminin. Proposant de nommer amor Veneris cette structure réunissant le gland du clitoris et les ligaments ronds de l’utérus, il pensait qu’elle réunissait la fonction de génération du plaisir sans lequel aucune femme ne se livrerait aux étreintes vénériennes, et celle d’émission dans l’utérus de la semence féminine nécessaire à la conception des fœtus.

Fallope ne prétend pas quant à lui découvrir ni baptiser le clitoris. Il cite au contraire plusieurs noms donnés par ses prédécesseurs à la partie visible de l’organe, indiquant qu’elle était connue des Grecs sous le nom de κλητορίς (klētoris) – orthographe retenue dans l’édition par les humanistes de la Renaissance d’un lexique grec du IIe siècle, rendue par cletoris en latin dès 1502-1503 dans deux traités italiens, l’un d’anatomie et l’autre de gynécologie. Fallope affirme que cet organe « correspond au pénis » et souligne la similarité de plusieurs de leurs parties. Outre qu’il souligne que les ligaments ronds de l’utérus ne le rejoignent pas, il en fait une description concise, mais fidèle à la réalité anatomique. Cette description inclut le gland, la peau semblable au prépuce qui le contient et rejoint les lèvres (le capuchon du clitoris), les deux corps « spongieux » remplis de sang dont il est fait (ses deux corps caverneux) ainsi que son origine bifurquée se trouvant au niveau des deux os pubiens (ses piliers). Il cite également ses vaisseaux dorsaux et un muscle recouvrant son origine (les muscles ischio-caverneux).

Le mini-pénis isolé de Fabrizi (1600)

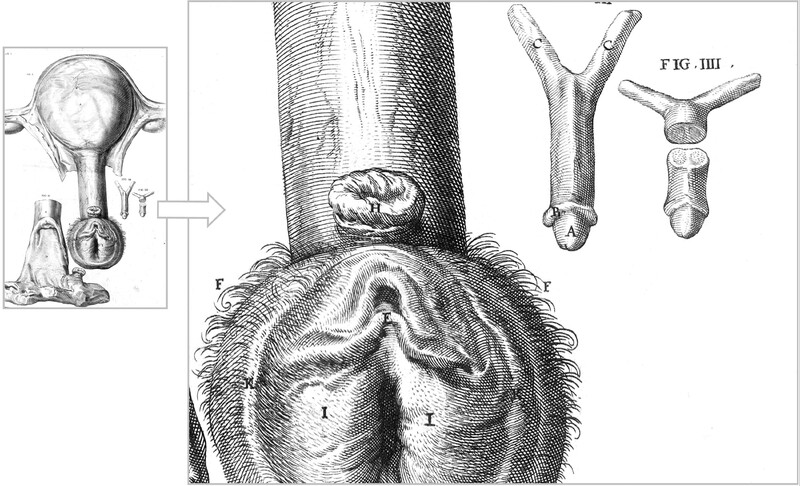

Girolamo Fabrizi d’Acquapendente, élève de Fallope, lui succède à la chaire d’anatomie et de chirurgie de Padoue. Dans son traité sur l’anatomie de la génération publié en 1600, il signale « la nymphe » dans une vue externe de la vulve, au niveau du frein du clitoris et du début des petites lèvres, et surtout montre isolé « le corps de la nymphe » dans deux dessins (fig. 2). L’un le représente entier avec sa « glande pénienne » (le mot latin pour « glande », glandula, signifie littéralement « petit gland »), son « prépuce » et ses « deux jambes » (crura en latin, appellation conservée jusqu’à aujourd’hui en anglais et traduite par piliers en français). L’autre la représente coupée transversalement pour montrer ses deux corps caverneux. A la différence d’Eustache, Fabrizi calque sur le pénis les proportions du clitoris, dont le corps paraît trop long et trop gros relativement aux piliers. Comme la description de Fallope, cette figuration en forme de mini-pénis dénué de corps spongieux et de bulbe souligne l’homologie des deux organes, intention explicite de l’auteur. Elle sera imitée dans les deux dernières éditions du traité de l’anatomiste danois Thomas Bartholin (1651 et 1674).

Le clitoris imaginatif de Guidi (1611)

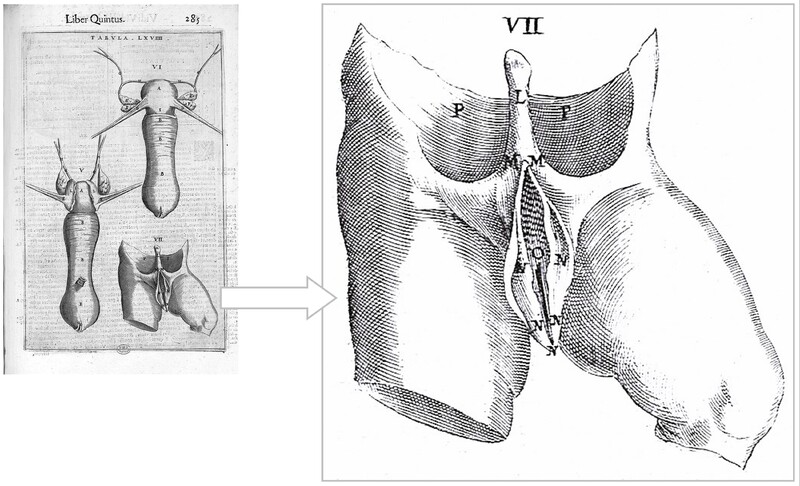

Le Florentin Guido Guidi, en France éphémère médecin ordinaire du roi et lecteur de chirurgie au Collège royal (1542-1547), enseigne ensuite la médecine et exerce comme médecin et chirurgien à Pise, où il meurt en 1569. Dans son traité posthume d’anatomie, publié par son neveu en 1611 chez un éditeur humaniste vénitien renommé, le clitoris est décrit à peu près comme par Fallope en 1561 mais non nommé, qualifié de « petite partie de l’utérus ». Dans une figure qui lui est consacrée et le représente in situ, seule sa partie distale est montrée, tirée vers le haut, paraissant de taille démesurée y compris par rapport à celle de la vulve qui l’est aussi (fig. 3). Elle est en outre présentée comme inscrite dans la continuité de la peau du bas-ventre et reliée à l’os pubien par deux muscles. Cette figuration semble tenir de la synthèse imaginative de la lecture de textes d’anatomistes plutôt que de l’observation. La représentation des autres organes génitaux féminins est d’ailleurs tout aussi théorique et inexacte, et celles des organes génitaux masculins guère meilleure.

Le clitoris in situ de Casseri (1627)

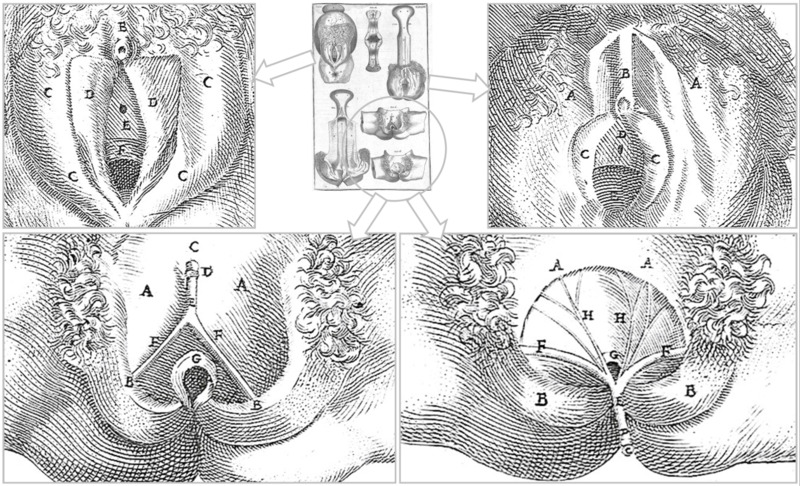

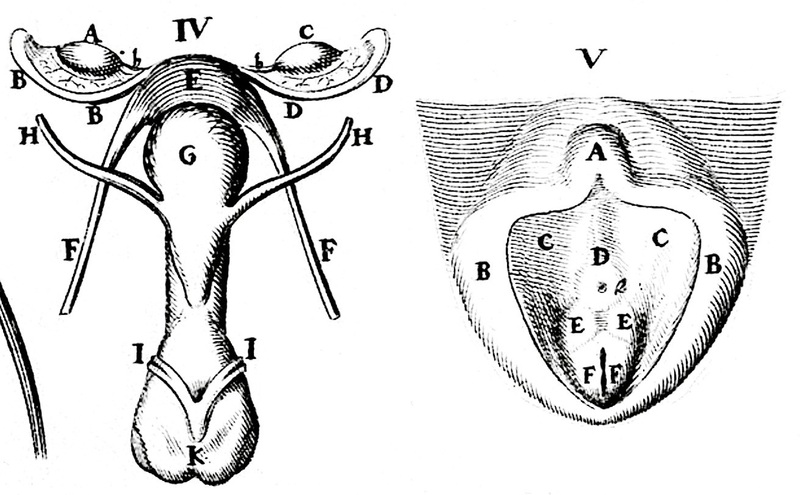

Giulio Cesare Casseri, élève et successeur de Fabrizi à Padoue, entreprend au début des années 1600 la rédaction d’un atlas du corps humain dont il a fait graver les illustrations. Après sa mort en 1616, les gravures sont rachetées et publiées en 1627 avec le traité d’Adriaan van den Spiegel, dernier des grands anatomistes padouans. Le clitoris figure dans quatre des sept dessins de sa planche sur les organes génitaux féminins, toujours in situ. Hormis dans deux vues externes de la vulve le distinguant des « ailes ou nymphes » (les petites lèvres), on le voit dans deux écorchés qui lui sont consacrés (fig. 4). Le premier le figure tiré vers le haut comme chez Guidi, montrant sa position au-dessus du vagin, ses « deux corps nerveux » sur lesquels il est « comme sur des jambes » (FF), son « corps » (E), son extrémité « rappelant le gland du pénis » (C) et la « membrane telle un prépuce recouvrant cette partie » (D). Dans le second il est tiré vers le bas pour montrer les « veines, artères et nerfs » qui arrivent jusqu’à lui (HH). La représentation du clitoris est schématique mais ses dimensions et sa situation par rapport au vagin sont rendues correctement, et le second dessin ressemble beaucoup à une photo de dissection publiée dans un article scientifique en 2021. Des copies de ces dessins figurent dans des traités d’obstétrique et d’anatomie publiés au XVIIe siècle.

La régression de Vesling (1647)

Nommé à la chaire d’anatomie et de chirurgie de Padoue en 1632, l’Allemand Johann Vesling n’y a pas été formé. Il est l’auteur d’un traité dont la seconde édition, publiée en 1647 avec des illustrations, sera un manuel d’anatomie très populaire en Europe pendant près de cent ans, traduit en néerlandais, allemand et anglais. Ses dessins tirant vers le diagramme synthétisent les aspects jugés clés, tranchant encore plus que ceux de Casseri avec les conventions artistiques précédemment en usage. La description du clitoris est correcte, mais la seule figure incluant son anatomie interne est trompeuse : les deux corps « nerveux, et spongieux à l’intérieur » et leurs muscles « érecteurs », mentionnés dans le texte, deviennent deux « jambes musculeuses » qui semblent enserrer le vestibule (fig. 5). Elle ne sera d’ailleurs pas reprise dans l’édition du traité d’anatomie de Bartholin reproduisant d’autres figures de la même planche. On est tenté de se ranger à l’avis de Jean Riolan fils qui en 1649, dira penser que Vesling s’est contenté de lire ce que d’autres ont écrit sur le clitoris sans l’étudier lui-même.