-

Grève des midinettes à Paris, le 24 avril 1923.

Grève des midinettes à Paris, le 24 avril 1923.

-

Couverture du guide Paris exposition 1900

Couverture du guide Paris exposition 1900 guide pratique du visiteur de Paris et de l'exposition dans lequel on retrouve la maison Ruteau

-

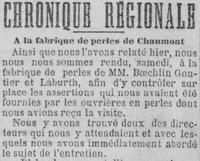

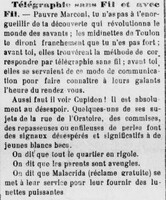

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 7 avril 1890, p. 2

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 7 avril 1890, p. 2

-

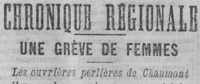

Le Petit Champenois,

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 4 avril 1890, p. 2

-

Fernand-Louise Gottlob, Midinettes, 1904, dessins.

Fernand-Louise Gottlob, Midinettes, 1904, dessins. On voit dans ce dessin la midinette à plusieurs moments de sa journée et de sa semaine : bien que fatiguée et travailleuse, elle a des activités en dehors de ses journées de travail : le sport et les rendez-vous galants.

-

article du Diable rouge du12 janvier 1907 .

article du Diable rouge du12 janvier 1907 . Les midinettes de Toulon sont douées pour fixer des rendez-vous galants, dans leur désespoir de trouver un homme. Les enfileuses de perles font partie de cette catégorie.

-

Recensement de 1906

Recensement de 1906 Louise Garry veuve Deléan, « chef » de ménage et « patron »

-

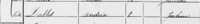

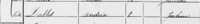

Recensement de 1886,

Recensement de 1886, Andréa (f.) Dallet, 2 ans, perleuse

-

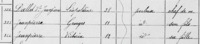

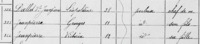

Recensement de 1896 à Argences.

Recensement de 1896 à Argences. Indication de "id." pour Georges Jeanpierre, 11 ans, pour indiquer qu'il fait le même travail que sa mère (perleuse)

-

perleuses d'Argences dans leur jardin

perleuses d'Argences dans leur jardin On observe ici la possibilité pour les perleuses de déplacer leur établi en fonction de leurs besoins, et sûrement en fonction du besoin de lumière. Une belle image, une cour fleurie, deux femmes d’âge différent,– peut-être une mère et une fille ? – avec des tabliers d’un blanc immaculé, concentrées sur leur travail, avec un petit chat à leurs pieds : une image d’harmonie sans doute fonctionnelle à la publicité de l’entreprise

-

Apprenties perleuses à l'atelier

Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail

-

Apprenties perleuses à l'atelier

Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail

-

Établi de perleuse, utilisé à Argences, avec les outils : lampe à pétrole, pare-flamme, limes, ciseaux et une petite boîte avec des perles

Établi de perleuse, utilisé à Argences, avec les outils : lampe à pétrole, pare-flamme, limes, ciseaux et une petite boîte avec des perles

-

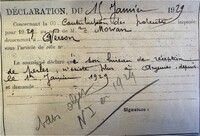

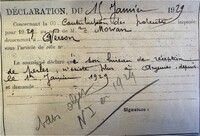

registre d'inscription des déclarations d'Argences, fermeture du bureau de perles de M. Monran

registre d'inscription des déclarations d'Argences, fermeture du bureau de perles de M. Monran Il ne s’agit pas du seul bureau de dépôt de perles de la région, puisqu’il en existait également à Caen, montrant que l’industrie des perles était peut-être plus développée que ce que les sources nous montrent : l’entreprise Déléan ferme ses portes en 1925, mais ce bureau de perles en 1929.

-

Étireur de verre à Argences .

Étireur de verre à Argences . L’étireur travaille dans les locaux de la perlerie. C’est son travail qui est ensuite récupéré par les perleuses.

-

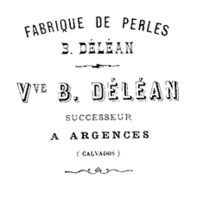

: logo de l'entreprise gérée par Mme Déléan

: logo de l'entreprise gérée par Mme Déléan

-

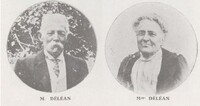

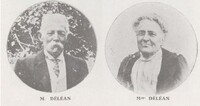

les époux Déléan

les époux Déléan

-

carte de la Normandie indiquant Argences

carte de la Normandie indiquant Argences

-

Extrait de la planche « Emailleur à la lampe Perles fausses »

Extrait de la planche « Emailleur à la lampe Perles fausses » On remarque qu’il n’y a que des ouvrières représentées sur cette planche

-

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent Il est fait mention des dépenses réalisées par l’émailleuse pour des activités d’enfilage et pour la rémunération de ses ouvrières

-

Image. 4 : Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche II.

Image. 4 : Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche II. “Fig. 1: Ouvriere qui écaille le poisson nommé ablette, dont l'écaille sert à colorer les perles.

Fig 2 : Ouvriere qui suce avec un chalumeau de verre la liqueur, dans laquelle l'écaille de l'ablette est dissoute.

Fig 3 : Ouvriere qui introduit en soufflant dans le chalumeau une goutte de cette liqueur dans la girasolle ou perle fausse, qu'elle jette ensuite dans la corbeille qui est placée dans le sasseau qui est sur la table.

Fig 4 :Ouvriere qui attache les perles sur un bâton ou regle enduite de cire, pour les remplir de cire en les plongeant dans la terrine qui est devant elle.

Fig 5 : Ouvriere qui cartonne, c'est-à-dire qu'elle introduit un rouleau de papier dans la perle.

Fig : 6 Ouvriere qui coupe le carton avec un couteau.

La partie basse de la planche présente des outils utilisés pour le cartonnage des perles (fig. 4 à fig. 8), le procédé de dépôt de la cire (fig. 9) et la table sur laquelle l’ouvrière remue les perles afin de mieux répartir la teinture (fig. 10 à fig. 11). »

-

Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche I.

Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche I. Fig. 1 : Émailleuse qui réduit la girasol (Variété de quartz hyalin à fond laiteux, qui a des reflets d'un rouge de feu) en petits tubes.

Fig. 2 : Ouvrière qui souffle le tube pour former la perle

Fig 3 : Bordage de la perle

Les figures 4 et 5 portent sur la fabrication du fil de verre (utilisé pour réaliser des aigrettes ou orner des bijoux).

La partie basse de la planche présente la table de travail des ouvrières, équipée d’un soufflet qui permet d’actionner grâce à une pédale la flamme des lampes.

-

Planche « Émailleur à la lampe »

Planche « Émailleur à la lampe » La partie haute représente l’émailleur dans une arrière-boutique ou un cabinet dans l’obscurité, à sa table et travaillant avec la lampe. La partie basse présente la lampe d’émailleur (fig. 2 et fig. 3), le couteau d’acier utilisé pour séparer les pièces d’émail du girasol (fig. 1) et la cuvette dans laquelle est placée la lampe (fig. 4).

-

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent, sur laquelle il est indiqué « maîtresse émailleuse ». (Archives de Paris, D5B6 2397)

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent, sur laquelle il est indiqué « maîtresse émailleuse ». (Archives de Paris, D5B6 2397)

-

Détail de l’antependium de la chapelle de l’hôpital, Coutances.

Détail de l’antependium de la chapelle de l’hôpital, Coutances.

Grève des midinettes à Paris, le 24 avril 1923.

Grève des midinettes à Paris, le 24 avril 1923.

Couverture du guide Paris exposition 1900 guide pratique du visiteur de Paris et de l'exposition dans lequel on retrouve la maison Ruteau

Couverture du guide Paris exposition 1900 guide pratique du visiteur de Paris et de l'exposition dans lequel on retrouve la maison Ruteau Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 7 avril 1890, p. 2

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 7 avril 1890, p. 2

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 4 avril 1890, p. 2

Le Petit Champenois, journal républicain quotidien de Reims, de la Marne, de la Haute-Marne et de l'Aisne, 4 avril 1890, p. 2 Fernand-Louise Gottlob, Midinettes, 1904, dessins. On voit dans ce dessin la midinette à plusieurs moments de sa journée et de sa semaine : bien que fatiguée et travailleuse, elle a des activités en dehors de ses journées de travail : le sport et les rendez-vous galants.

Fernand-Louise Gottlob, Midinettes, 1904, dessins. On voit dans ce dessin la midinette à plusieurs moments de sa journée et de sa semaine : bien que fatiguée et travailleuse, elle a des activités en dehors de ses journées de travail : le sport et les rendez-vous galants. article du Diable rouge du12 janvier 1907 . Les midinettes de Toulon sont douées pour fixer des rendez-vous galants, dans leur désespoir de trouver un homme. Les enfileuses de perles font partie de cette catégorie.

article du Diable rouge du12 janvier 1907 . Les midinettes de Toulon sont douées pour fixer des rendez-vous galants, dans leur désespoir de trouver un homme. Les enfileuses de perles font partie de cette catégorie. Recensement de 1906 Louise Garry veuve Deléan, « chef » de ménage et « patron »

Recensement de 1906 Louise Garry veuve Deléan, « chef » de ménage et « patron » Recensement de 1886, Andréa (f.) Dallet, 2 ans, perleuse

Recensement de 1886, Andréa (f.) Dallet, 2 ans, perleuse Recensement de 1896 à Argences. Indication de "id." pour Georges Jeanpierre, 11 ans, pour indiquer qu'il fait le même travail que sa mère (perleuse)

Recensement de 1896 à Argences. Indication de "id." pour Georges Jeanpierre, 11 ans, pour indiquer qu'il fait le même travail que sa mère (perleuse) perleuses d'Argences dans leur jardin On observe ici la possibilité pour les perleuses de déplacer leur établi en fonction de leurs besoins, et sûrement en fonction du besoin de lumière. Une belle image, une cour fleurie, deux femmes d’âge différent,– peut-être une mère et une fille ? – avec des tabliers d’un blanc immaculé, concentrées sur leur travail, avec un petit chat à leurs pieds : une image d’harmonie sans doute fonctionnelle à la publicité de l’entreprise

perleuses d'Argences dans leur jardin On observe ici la possibilité pour les perleuses de déplacer leur établi en fonction de leurs besoins, et sûrement en fonction du besoin de lumière. Une belle image, une cour fleurie, deux femmes d’âge différent,– peut-être une mère et une fille ? – avec des tabliers d’un blanc immaculé, concentrées sur leur travail, avec un petit chat à leurs pieds : une image d’harmonie sans doute fonctionnelle à la publicité de l’entreprise Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail

Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail

Apprenties perleuses à l'atelier Comme il est coutume dans les représentations des usines et des ateliers qui emploient des femmes à cette époque, les ouvrières posent pour la photo, bien habillées, bien coiffées et souriantes. La maîtresse, plus âgée, surveille le travail Établi de perleuse, utilisé à Argences, avec les outils : lampe à pétrole, pare-flamme, limes, ciseaux et une petite boîte avec des perles

Établi de perleuse, utilisé à Argences, avec les outils : lampe à pétrole, pare-flamme, limes, ciseaux et une petite boîte avec des perles

registre d'inscription des déclarations d'Argences, fermeture du bureau de perles de M. Monran Il ne s’agit pas du seul bureau de dépôt de perles de la région, puisqu’il en existait également à Caen, montrant que l’industrie des perles était peut-être plus développée que ce que les sources nous montrent : l’entreprise Déléan ferme ses portes en 1925, mais ce bureau de perles en 1929.

registre d'inscription des déclarations d'Argences, fermeture du bureau de perles de M. Monran Il ne s’agit pas du seul bureau de dépôt de perles de la région, puisqu’il en existait également à Caen, montrant que l’industrie des perles était peut-être plus développée que ce que les sources nous montrent : l’entreprise Déléan ferme ses portes en 1925, mais ce bureau de perles en 1929. Étireur de verre à Argences . L’étireur travaille dans les locaux de la perlerie. C’est son travail qui est ensuite récupéré par les perleuses.

Étireur de verre à Argences . L’étireur travaille dans les locaux de la perlerie. C’est son travail qui est ensuite récupéré par les perleuses. : logo de l'entreprise gérée par Mme Déléan

: logo de l'entreprise gérée par Mme Déléan

les époux Déléan

les époux Déléan

carte de la Normandie indiquant Argences

carte de la Normandie indiquant Argences

Extrait de la planche « Emailleur à la lampe Perles fausses » On remarque qu’il n’y a que des ouvrières représentées sur cette planche

Extrait de la planche « Emailleur à la lampe Perles fausses » On remarque qu’il n’y a que des ouvrières représentées sur cette planche Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent Il est fait mention des dépenses réalisées par l’émailleuse pour des activités d’enfilage et pour la rémunération de ses ouvrières

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent Il est fait mention des dépenses réalisées par l’émailleuse pour des activités d’enfilage et pour la rémunération de ses ouvrières Image. 4 : Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche II. “Fig. 1: Ouvriere qui écaille le poisson nommé ablette, dont l'écaille sert à colorer les perles. Fig 2 : Ouvriere qui suce avec un chalumeau de verre la liqueur, dans laquelle l'écaille de l'ablette est dissoute. Fig 3 : Ouvriere qui introduit en soufflant dans le chalumeau une goutte de cette liqueur dans la girasolle ou perle fausse, qu'elle jette ensuite dans la corbeille qui est placée dans le sasseau qui est sur la table. Fig 4 :Ouvriere qui attache les perles sur un bâton ou regle enduite de cire, pour les remplir de cire en les plongeant dans la terrine qui est devant elle. Fig 5 : Ouvriere qui cartonne, c'est-à-dire qu'elle introduit un rouleau de papier dans la perle. Fig : 6 Ouvriere qui coupe le carton avec un couteau. La partie basse de la planche présente des outils utilisés pour le cartonnage des perles (fig. 4 à fig. 8), le procédé de dépôt de la cire (fig. 9) et la table sur laquelle l’ouvrière remue les perles afin de mieux répartir la teinture (fig. 10 à fig. 11). »

Image. 4 : Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche II. “Fig. 1: Ouvriere qui écaille le poisson nommé ablette, dont l'écaille sert à colorer les perles. Fig 2 : Ouvriere qui suce avec un chalumeau de verre la liqueur, dans laquelle l'écaille de l'ablette est dissoute. Fig 3 : Ouvriere qui introduit en soufflant dans le chalumeau une goutte de cette liqueur dans la girasolle ou perle fausse, qu'elle jette ensuite dans la corbeille qui est placée dans le sasseau qui est sur la table. Fig 4 :Ouvriere qui attache les perles sur un bâton ou regle enduite de cire, pour les remplir de cire en les plongeant dans la terrine qui est devant elle. Fig 5 : Ouvriere qui cartonne, c'est-à-dire qu'elle introduit un rouleau de papier dans la perle. Fig : 6 Ouvriere qui coupe le carton avec un couteau. La partie basse de la planche présente des outils utilisés pour le cartonnage des perles (fig. 4 à fig. 8), le procédé de dépôt de la cire (fig. 9) et la table sur laquelle l’ouvrière remue les perles afin de mieux répartir la teinture (fig. 10 à fig. 11). » Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche I. Fig. 1 : Émailleuse qui réduit la girasol (Variété de quartz hyalin à fond laiteux, qui a des reflets d'un rouge de feu) en petits tubes. Fig. 2 : Ouvrière qui souffle le tube pour former la perle Fig 3 : Bordage de la perle Les figures 4 et 5 portent sur la fabrication du fil de verre (utilisé pour réaliser des aigrettes ou orner des bijoux). La partie basse de la planche présente la table de travail des ouvrières, équipée d’un soufflet qui permet d’actionner grâce à une pédale la flamme des lampes.

Planche « Émailleur à la lampe Perles fausses». Planche I. Fig. 1 : Émailleuse qui réduit la girasol (Variété de quartz hyalin à fond laiteux, qui a des reflets d'un rouge de feu) en petits tubes. Fig. 2 : Ouvrière qui souffle le tube pour former la perle Fig 3 : Bordage de la perle Les figures 4 et 5 portent sur la fabrication du fil de verre (utilisé pour réaliser des aigrettes ou orner des bijoux). La partie basse de la planche présente la table de travail des ouvrières, équipée d’un soufflet qui permet d’actionner grâce à une pédale la flamme des lampes. Planche « Émailleur à la lampe » La partie haute représente l’émailleur dans une arrière-boutique ou un cabinet dans l’obscurité, à sa table et travaillant avec la lampe. La partie basse présente la lampe d’émailleur (fig. 2 et fig. 3), le couteau d’acier utilisé pour séparer les pièces d’émail du girasol (fig. 1) et la cuvette dans laquelle est placée la lampe (fig. 4).

Planche « Émailleur à la lampe » La partie haute représente l’émailleur dans une arrière-boutique ou un cabinet dans l’obscurité, à sa table et travaillant avec la lampe. La partie basse présente la lampe d’émailleur (fig. 2 et fig. 3), le couteau d’acier utilisé pour séparer les pièces d’émail du girasol (fig. 1) et la cuvette dans laquelle est placée la lampe (fig. 4). Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent, sur laquelle il est indiqué « maîtresse émailleuse ». (Archives de Paris, D5B6 2397)

Page du registre de commerce de Marthe Jeanne Vincent, sur laquelle il est indiqué « maîtresse émailleuse ». (Archives de Paris, D5B6 2397)

Détail de l’antependium de la chapelle de l’hôpital, Coutances.

Détail de l’antependium de la chapelle de l’hôpital, Coutances.